Urgence écologique : des chercheurs du monde entier s’unissent pour sauver les dernières palourdes en danger

Les enjeux écologiques prennent une tournure alarmante alors que la biodiversité marine continue de décliner. Les palourdes, parmi les mollusques les plus menacés, attirent aujourd’hui l’attention d’une communauté scientifique grandissante. Plus de 110 experts de 11 pays se sont réunis sur le bassin d’Arcachon, pour un symposium sans précédent centré sur la préservation de ces espèces vulnérables. Ils viennent d’horizons divers, mais partagent une même préoccupation : la survie des palourdes. Face à l’accélération du déclin de cette ressource, la communauté scientifique s’unit pour proposer des solutions et sensibiliser le grand public à l’importance de l’éco-sauvetage.

Le symposium mondial sur les palourdes : un tournant pour leur préservation

Le symposium tenu du 8 au 10 septembre sur le bassin d’Arcachon marque une date clé dans la lutte pour la survie des palourdes. Malgré l’importance cruciale de ce mollusque bivalve, les forums scientifiques se sont souvent concentrés sur d’autres espèces, telles que le merlu ou le thon, laissant les palourdes à l’écart des discussions. Ce constat a poussé les chercheurs de l’Ifremer à organiser cet événement, inspiré d’un précédent symposium en Corée.

Les recherches menées durant ces trois jours ont permis aux scientifiques de partager leurs observations et de confronter leurs données. Selon Franck Lagarde, chercheur en écologie marine, « sur les 17 sites étudiés en Europe, 13 sont en déclin ». Ce constat alarmant souligne la nécessité d’une mobilisation urgente pour la conservation des palourdes. Les participants ont eu la chance de se rendre sur le terrain, visitant notamment la plage de La Hume à Gujan-Mestras, un site de pêche à pied emblématique.

Des données troublantes sur le déclin des palourdes

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer, Ifremer, a mis en lumière une diminution drastique de la ressource au fil des décennies. Par exemple, la production dans le bassin de Thau est passée de 200 tonnes dans les années 1970 à moins d’une tonne aujourd’hui. Ce déclin s’explique par une multitude de facteurs, allant de la pollution aux effets du changement climatique.

Les scientifiques ont également observé des effets décisifs de l’activité humaine, comme l’artificialisation des côtes et les rejets d’eaux usées, qui aggravent la qualité des eaux. Delphine Moulin, pêcheuse localisée sur le bassin d’Arcachon, témoigne : « Avant, nous faisions 40 kilos à la marée. Aujourd’hui, seulement 5 ». Ce discours, partagé par de nombreux pêcheurs, évoque un fut désenchanté : « Ce métier passion est devenu un métier de chien ».

- Facteurs du déclin des palourdes :

- Pollution et qualité de l’eau

- Changement climatique et ses impacts

- Espèces invasives comme la moule asiatique

- Pêche non réglementée et braconnage

- Pollution et qualité de l’eau

- Changement climatique et ses impacts

- Espèces invasives comme la moule asiatique

- Pêche non réglementée et braconnage

- Conséquences pour les communautés locales :

- Diminution des revenus des pêcheurs

- Impact sur la biodiversité locale

- Risque de perte de savoir-faire traditionnel

- Diminution des revenus des pêcheurs

- Impact sur la biodiversité locale

- Risque de perte de savoir-faire traditionnel

En outre, le symposium a favorisé les échanges entre scientifiques et pêcheurs, soulignant une démarche de RechercheSolidaire. Les témoignages des pêcheurs ont enrichi la compréhension des enjeux locaux et la nécessité d’agir avec un sens de la communauté. Le symposium soulève des questions essentielles sur le rapport entre les hommes et la mer, illustrant l’importance de fédérer les efforts pour le sauvetage des mollusques. Après ces trois jours, il est clair qu’il devient urgent de passer à l’action.

Les défis environnementaux : une urgence à saisir

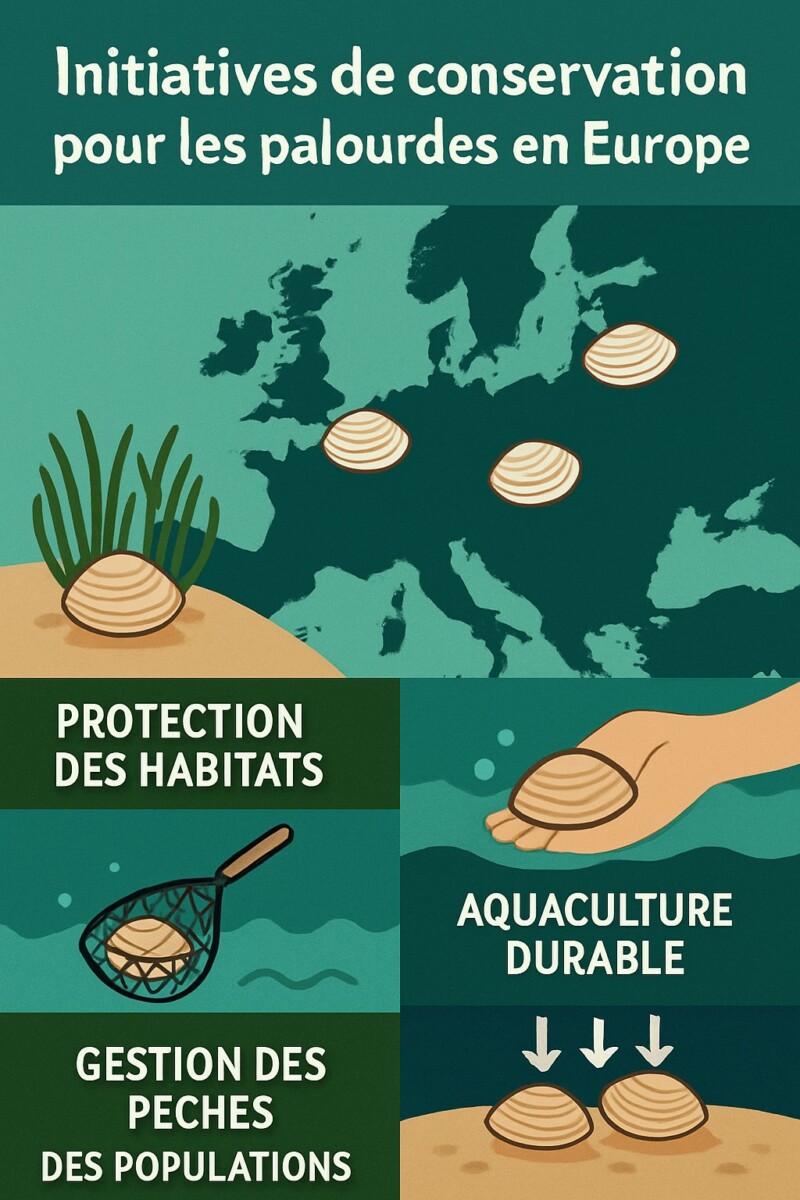

Restons lucides quant aux défis environnementaux que nous affrontons. Les palourdes, tout comme d’autres espèces, subissent de plein fouet les conséquences d’un changement global. Guillaume Bernard, chercheur en écologie benthique, énumère les causes d’un tel déclin : « La pollution, l’artificialisation et le changement environnemental sont des menaces directes ». Ces éléments, conjugués à la perte d’habitats, créent un problème qui demande une attention immediate.

Impact des activités humaines sur les palourdes

Le bassin d’Arcachon, dans lequel les palourdes ont séduit des générations de pêcheurs, est en danger. Les enjeux écologiques se multiplient, ajoutant la nécessité d’une réglementation plus stricte pour protéger cette espèce vulnérable. Les actions à mener sont nombreuses, mais les priorités doivent se focaliser sur :

- Réglementer la pêche : mettre en place des quotas et des tailles minimales de capture.

- Améliorer la qualité de l’eau : réduire les rejets d’eaux usées non traitées.

- Éduquer le public : sensibiliser à l’importance des palourdes pour l’écosystème.

- Promouvoir des alternatives : encourager les pêcheurs à exploiter d’autres ressources.

En outre, la lutte contre les espèces invasives est essentielle pour permettre aux palourdes de prospérer à nouveau. Par exemple, au Japon, des filets sont utilisés pour protéger les habitats, montrant qu’il existe des solutions déjà testées et efficaces. Ces mesures pratiques doivent être mises en avant lors de futurs symposiums pour une ScienceEnAction.

Unir les efforts pour la survie : actions concrètes à envisager

Pour aller plus loin, il ne suffit pas d’énoncer des problèmes. Les participants au symposium ont également évoqué des initiatives inspirantes mises en place ailleurs, qui pourraient servir de modèle pour le bassin d’Arcachon. En Espagne, par exemple, une campagne pour ne pas piétiner les sites de production a permis d’observer un retour positif des palourdes. Ces exemples doivent nourrir notre approche.

Exemples d’initiatives réussies

Voici quelques actions déjà mises en place dans d’autres pays :

| Pays | Initiative | Objectif |

|---|---|---|

| Espagne | Campagne anti-piétinement | Préserver les sites de production |

| Japon | Utilisation de filets de protection | Protéger les habitats marins |

| France | Ecloserie au large en Normandie | Soutenir la population de palourdes |

Ces modèles démontrent qu’il est possible d’agir efficacement pour protéger les palourdes. Des actions concertées, comme celles menées par des ONG et des universités, pourraient davantage être intégrées dans les politiques environnementales locales. L’enjeu reste de réaliser une convergence des ressources humaines et scientifiques pour espérer inverser la tendance.

Conclusion : la nécessité d’une mobilisation collective

La situation des palourdes est emblématique de la crise de la biodiversité que nous vivons actuellement. Les chercheurs et les acteurs locaux doivent s’unir à chaque stade de la chaîne, de la recherche à l’application de solutions pratiques. La collaboration interdisciplinaire est cruciale, tout comme le fait d’engager le grand public au sein de la lutte pour la préservation de notre écosystème.

Rappelons que des actions comme l’éducation à la préservation et au respect des ressources naturelles sont fondamentalement nécessaires pour inspirer un agissement collectif vis-à-vis de ces enjeux. Le futur des palourdes et, par extension, de notre écosystème, dépend de notre capacité à agir communément. Engager la conversation sur SOSMollusques et ClamProtect est un préalable pour sauver les bivalves menacés.