Sondage exclusif : Pourquoi la majorité des Français doute encore de la maîtrise du dérèglement climatique

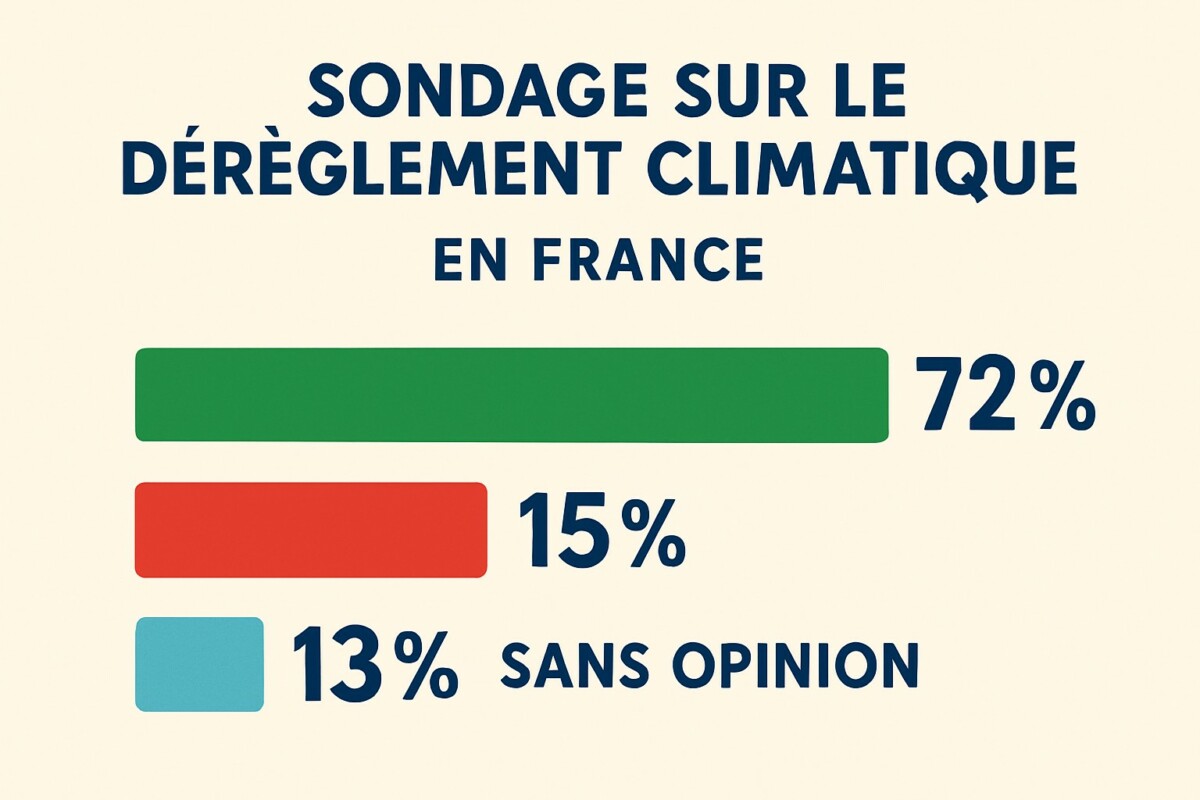

Sondage exclusif : La perception du dérèglement climatique en France

Le dérèglement climatique est désormais une problématique omniprésente dans le quotidien des Français. Selon un sondage exclusif, 92 % des Français estiment qu’un dérèglement climatique est en cours. Ce chiffre illustre une prise de conscience collective, largement alimentée par des événements climatiques extrêmes qui jalonnent les saisons. Cependant, derrière cette majorité convaincue, un certain pessimisme s’installe. En effet, 52 % des sondés doutent de la capacité d’agir efficacement contre ce phénomène. Les opinions divergent non seulement sur la manière de maîtriser le changement climatique, mais aussi sur la confiance envers les institutions et les mesures à adopter pour limiter la catastrophe environnementale.

Les fondamentaux du sondage

Ce sondage, réalisé par Elabe et Veolia entre juin 2024 et juin 2025, a étudié les opinions des Français à travers un échantillon représentatif de 15 142 individus. Il est essentiel de noter que parmi les sondés, 75 % considèrent que la responsabilité du dérèglement climatique est attribuable à l’activité humaine. Ce constat traduit une certaine lucidité face aux enjeux environnementaux actuels.

Une segmentation des résultats par région révèle des disparités. Par exemple, les habitants de la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) affichent des taux plus élevés de climato-scepticisme. Cette différence régionale soulève la question de l’éducation et des influences locales sur les perceptions écologiques. Suite à ces résultats, nous pourrions envisager une approche éducative renforcée dans ces zones, afin de sensibiliser davantage les citoyens aux phénomènes climatiques.

Les opinions divergentes et la défiance

Parallèlement à cette majorité sensibilisée, il existe un noyau résistant au mouvement de prise de conscience. Ce climat de défiance soulève des questions : pourquoi une partie substantielle de la population considère-t-elle l’information sur le climat avec scepticisme ? Les raisons peuvent être multiples, allant de la désinformation à la déconnexion entre les institutions politiques et la réalité quotidienne des citoyens.

Il est intriguant de noter que la fracturation générationnelle joue aussi un rôle clé. En effet, les plus jeunes semblent être davantage convaincus de l’influence humaine sur le climat. À l’opposé, les personnes de plus de 54 ans montrent une adhésion plus mitigée à cette vérité. Ce phénomène interpelle et pose la question : comment les jeunes générations peuvent-elles insuffler un changement de paradigme dans la société française ?

| Groupe d’âge | % Pensant que l’homme est responsable du changement climatique |

|---|---|

| 18-34 ans | 82% |

| 35-54 ans | 72% |

| 55 ans et plus | 72% |

Au regard de ces éléments, il est impératif que les acteurs politiques renforcent leur communication sur la transition écologique. Ainsi, des initiatives pourraient être lancées pour favoriser des échanges intergénérationnels sur la perception du réchauffement climatique.

Les doutes sur la capacité d’action face au changement climatique

Les incertitudes persistent quant aux moyens d’agir contre le dérèglement climatique. Plus de la moitié des Français expriment des doutes sur l’efficacité des solutions proposées pour inverser la tendance actuelle. Cette fracture est particulièrement notable en Centre-Val de Loire, où 57 % des participants au sondage expriment des réserves sur les capacités d’action vis-à-vis du phénomène. Ce pessimisme pourrait également être attribué à des politiques publiques jugées insuffisantes ou inadaptées.

Les opinions sur les solutions à adopter

Dans ce contexte difficile, l’innovation est perçue comme un cheval de bataille. Environ 49 % des sondés estiment qu’elle est la clé pour réussir la transformation écologique, suivie de la planification (46 %). Pourtant, la prévention des risques est également vue comme un aspect essentiel, bien qu’elle ne soit pas perçue comme l’unique mode d’action pertinent. Cela pose la question de la nécessaire interdisciplinarité dans les approches écologiques.

La focalisation sur la technologique

Certains Français semblent encline à croire que seule la technologie pourra sauver la planète. Or, cette pensée réductrice pourrait constituer un obstacle à une transition véritablement inclusive et durable. En effet, les solutions mises en avant doivent inclure à la fois une composante technique et une prise de conscience collective sur les changements de mode de vie nécessaires.

- Adoption de modes de transport plus durables (transport en commun, covoiturage).

- Investissement dans les énergies renouvelables.

- Modification des habitudes de consommation (réduction des déchets, recyclage).

Ce débat commandant la transition écologique démontre que l’ensemble des solutions doivent être envisagées en parallèle et non de manière isolée. Il sera crucial d’engager des discussions multipartites, incluant des voix issues des communautés locales, pour s’orienter vers un avenir durable.

| Mode d’action | % de la population le considérant comme essentiel |

|---|---|

| Innovation technologique | 49% |

| Planification | 46% |

| Prévention des risques | 51% |

Le rôle crucial des collectivités locales dans la transition écologique

À l’orée des élections municipales de mars 2026, une majorité de 63 % des Français désignent les collectivités locales comme les acteurs les plus pertinents pour mettre en œuvre des solutions concrètes face aux enjeux écologiques. Cette tendance souligne une véritable confiance envers les acteurs de proximité, perçus comme plus à même de répondre aux besoins locaux. En effet, les communes jouent un rôle essentiel dans divers domaines, tels que la gestion des espaces verts, des ressources en eau, et l’éducation à l’environnement.

La confiance envers les institutions locales

Les résultats révèlent également que les collectivités locales sont jugées plus fiables que l’État, qui est considéré par 67 % des Français comme un acteur indispensable à la transition. Ce rapport de confiance souligne un défi pour les institutions nationales : montrer leur capacité à agir localement, tout en respectant les spécificités régionales. Un modèle qui pourrait s’appliquer est celui de l’expérimentation régionale, permettant aux collectivités de tester des solutions innovantes et d’en faire part à l’échelle nationale.

L’engagement des entreprises face aux défis locaux

Les entreprises locales peuvent également jouer un rôle moteur dans cette dynamique communautaire. Elles sont perçues comme des partenaires indispensables par 58 % des Français. Par exemple, des entreprises du secteur de l’énergie renouvelable participent déjà à des projets de développement durable en collaboration avec des collectivités. Ce modèle de partenariat public-privé pourrait se révéler gagnant-gagnant, où les territoires bénéficieraient d’un soutien financier et technique.

- Renforcement des capacités d’adaptation des territoires face aux incendies.

- Innovations en matière de gestion de l’eau.

- Investissements dans les énergies renouvelables.

À ce titre, la coopération entre les entreprises et les collectivités locales pourrait constituer un modèle à suivre pour favoriser la transition écologique.

| Acteur | % de confiance |

|---|---|

| Collectivités locales | 63% |

| État | 67% |

| Entreprises locales | 58% |

La difficulté à se projeter dans un monde post-carbone

Les Français peinent à s’imaginer comment leur quotidien pourrait évoluer dans un scénario de transition réussie vers une économie décarbonée. Environ 36 % des sondés affirment avoir quelques idées sur la question, mais ces visions restent floues. L’incapacité à envisager l’avenir ajoute une couche de complexité à la crise actuelle. Il n’est pas surprenant que près d’un tiers des répondants se disent incapables de se projeter dans un monde en harmonie avec la nature.

Les disparités régionales dans la projection future

Les différences selon les régions sont frappantes. En Île-de-France, seulement 29 % des habitants affirment avoir une vision claire sur leur futur. En revanche, 39 % des sondés dans les Hauts-de-France éprouvent de grandes difficultés à s’imaginer dans un monde transformé. Cette situation interpelle les élus locaux et les acteurs de la société civile à mieux communiquer sur les bénéfices d’une transition réussie.

Les conséquences psychologiques du changement climatique

Cette difficulté à se projeter peut être liée à un sentiment d’anxiété généralisée face aux problèmes écologiques. La santé mentale des Français est mise à mal, et une part non négligeable d’entre eux admet ressentir du stress ou des troubles psychologiques liés à l’environnement. En effet, l’eco-anxiété touche particulièrement les jeunes adultes, souvent en première ligne des luttes écologiques.

- Mal-être psychologique face à l’incertitude climatique

- Récits inspirants de succès communautaires

- Importance de l’éducation à l’environnement pour réduire le stress lié au changement climatique

Ce phénomène appelle à une réelle mobilisation des pouvoirs publics pour offrir des ressources et des espaces d’échanges. Cela pourrait passer par des ateliers, des conférences, mais aussi par des projets de végétalisation urbaine, apportant calme et bien-être à des territoires souvent exposés à des nuisances environnementales.

| Type de difficulté à se projeter | % de répondants |

|---|---|

| Vision claire | 29% |

| Idées floues | 36% |

| Pas de vision | 34% |

Les solutions recherchées par les Français

Malgré les doutes, les Français semblent prêts à adopter des changements profonds dans leur mode de vie.

En effet, 73 % des sondés se montrent favorables à des initiatives telles que la dépollution des sols. De plus, 83 % seraient prêts à accepter l’utilisation d’eau recyclée pour la production alimentaire. Ces résultats montrent une prise de conscience grandissante des enjeux environnementaux et une volonté d’agir, malgré un certain scepticisme.

Les tendances de consommation écologiques

Ces comportements de consommation pourraient se traduire par une évolution dans les choix des consommateurs, tournés vers des produits plus durables. En ce sens, les entreprises ont un rôle à jouer pour répondre aux attentes des citoyens en matière de durabilité et de responsabilité sociale.

Les résistances et freins au changement

Malgré cette ouverture, un domaine nécessite encore des efforts : la consommation directe d’eau recyclée issue des eaux usées. Bien que 65 % des répondants envisagent cette option, il reste une différence significative avec les chiffres des années précédentes, indiquant une lente mutation dans les mentalités. Ce changement sociétal est prometteur, mais demeure fragile, et il sera vital d’accompagner les transformations par des actions de sensibilisation accrues.

- Promotions et sensibilisation sur les produits locaux et durables.

- Évaluation de l’impact environnemental des choix de consommation.

- Dialogue entre élus, consommateurs et entreprises pour des pratiques éthiques.

La nécessité d’une approche collective s’impose face aux engagements pris par les collectivités et entreprises. Les dirigeants et citoyens doivent se rassembler autour d’un objectif commun : agir pour préserver notre planète.

| Type de changement | % de soutien dans la population |

|---|---|

| Dépollution des sols | 73% |

| Utilisation d’eau recyclée | 83% |

| Produits locaux | 70% |