Quéven : l’écologie entre véritables enjeux et combats illusoires

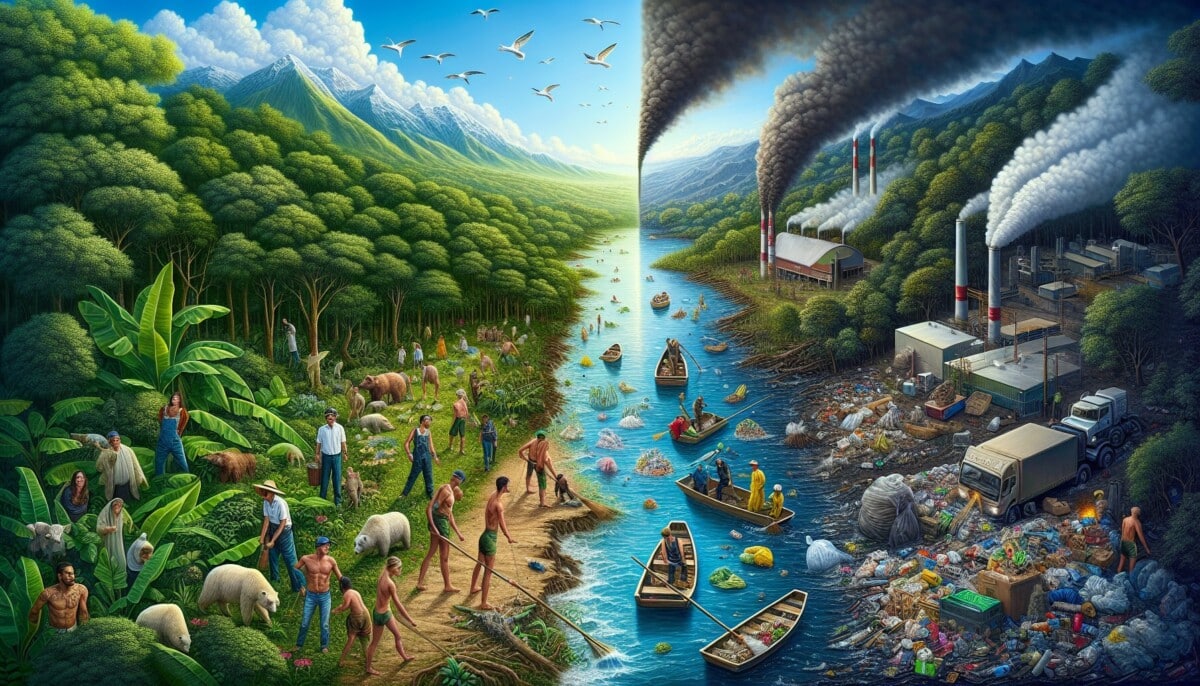

Les enjeux écologiques de notre époque sont souvent exposés comme des luttes pour l’avenir de notre planète, mais derrière le discours militant se cache parfois une réalité bien plus complexe. À Quéven, commune du Morbihan, les initiatives pour promouvoir une écologie durable se mêlent à des débats sur l’efficacité des actions entreprises et les motivations qui les sous-tendent. Alors qu’à l’échelle nationale, des mouvements comme Greenpeace ou des entreprises comme Biocoop et Terres de Café se battent pour promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement, la question persiste : sommes-nous véritablement en phase avec la science et la réalité des petites gens dans cette quête d’un monde plus vert ?

L’héritage des luttes écologiques : cheminement et impact

La lutte pour l’écologie n’est pas un phénomène récent. Elle s’inscrit dans un historique de mouvements sociaux qui ont cherché à rétablir un équilibre entre l’homme et la nature. La fin du 20ème siècle a marqué un tournant avec l’émergence de mouvements écologistes organisés, mais qu’en est-il réellement de leur impact aujourd’hui ? Un regard rétrospectif nous montre que les luttes écologiques ont été influencées par divers facteurs, qu’il convient d’analyser.

L’évolution des mouvements écologiques à travers l’histoire

Depuis les années 60, les mouvements écologistes ont connu un essor spectaculaire. Les premières manifestations pour la protection de l’environnement se sont souvent concentrées sur des catastrophes visibles, comme la pollution des rivières ou l’extinction d’espèces animales. Des événements marquants, tels que le premier Jour de la Terre en 1970, ont mobilisé des millions de personnes autour de la planète.

- Création des premières réserves naturelles.

- Développement de lois environnementales (cf. la loi sur l’air en France en 1996).

- Affirmation de l’écoféminisme et des luttes croisées.

Cependant, ces luttes sont parfois perçues comme élitistes, issus de milieux favorisés qui peinent à inclure les voix des plus vulnérables. Géraldine Woessner et Erwan Seznec ont d’ailleurs souligné dans leur ouvrage « Les Illusionnistes » que la *déconnexion* entre l’écologie politique et la science a entraîné un regain d’éco-anxiété au sein de la population.

| Année | Événement | Impact |

|---|---|---|

| 1970 | Première Journée de la Terre | Mobilisation de 20 millions de personnes |

| 1992 | Sommet de la Terre à Rio | Adoption de l’Agenda 21 |

| 2000 | Création du protocole de Kyoto | Réduction des émissions de gaz à effet de serre |

Dans un contexte où la nécessité d’agir sur les enjeux climatiques se fait de plus en plus pressante, l’héritage de ces mouvements interroge notre engagement. Sont-ils réellement efficaces face à l’immensité des défis à relever ?

Quéven : exemple local des initiatives écologiques

À Quéven, des démarches locales sont mises en œuvre pour répondre à cette question. Par exemple, la commune a élaboré un cadre stratégique pour promouvoir les énergies renouvelables en Bretagne. Cependant, ces initiatives sont souvent confrontées à des obstacles, que ce soit d’un point de vue pratique ou éthique.

Les objectifs de la commune face aux enjeux écologiques

La *commune de Quéven* a établi plusieurs objectifs ambitieux pour lutter contre la dégradation de l’environnement. Parmi les mesures importantes adoptées, on retrouve :

- Installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics.

- Promotion du tri sélectif avec l’appui de Zero Waste France.

- Collaboration avec Coca-Cola France sur des initiatives écologiques visant à réduire les déchets plastiques.

Ces projets visent à inspirer les habitants et encourager un changement de comportement vers une empreinte écologique réduite. Cependant, il est essentiel de s’interroger sur l’adhésion des citoyens à ces initiatives. Des sentiments mitigés existent, car si beaucoup soutiennent la cause, d’autres considèrent ces efforts comme des actions superficielles, éloignées des véritables enjeux.

| Type d’Initiative | Description | Impact Prévu |

|---|---|---|

| Énergies renouvelables | Installation de panneaux solaires | Réduction de la dépendance énergétique |

| Tri sélectif | Campagnes de sensibilisation | Augmentation du taux de recyclage |

| Réduction des déchets | Collaboration avec des entreprises | Moins de déchets plastiques dans les rues |

Face à ces initiatives, il est pertinent de s’attarder sur le scepticisme qui prévaut chez les citoyens. Ces luttes peuvent-elles engendrer un véritable changement ?

Les dérives de l’écologie : enjeux et fractures sociales

Les discours autour de l’écologie s’entrecroisent souvent avec des considérations sociales, fragilisant les revendications. La littérature s’est emparée de ce sujet avec des ouvrages tels que « Écologie : entre intérêts et inégalités » qui questionnent le décalage entre les idéaux écologiques et la réalité vécue par les classes populaires. En effet, alors que des marques comme Nature & Découvertes prônent la consommation responsable, leurs pratiques sont contestées pour leur manque d’inclusivité.

Les fractures sociales au sein du mouvement écologiste

Il existe une fracture fondamentale entre ceux qui ont les moyens d’agir sur les enjeux environnementaux et ceux qui n’en ont pas l’opportunité. Cette situation soulève plusieurs interrogations :

- Les initiatives écologiques profitent-elles vraiment à tous ?

- Comment assurer une transition juste pour les classes populaires ?

- Les discours écologiques sont-ils en faveur des plus démunis ?

Ces interrogations montrent que l’écologie ne peut être réduite à une question environnementale, mais doit également comprendre des préoccupations sociales et économiques fondamentales.

| Problématique | Conséquences | Solutions Proposées |

|---|---|---|

| Inégalités d’accès à l’écologie | Désengagement des populations vulnérables | Intégration des voix marginalisées dans le débat |

| Écologie perçue comme élitiste | Frustration des classes populaires | Création d’initiatives locales accessibles |

| Manque d’éducation environnementale | Diminution de l’implication citoyenne | Programmes éducatifs et d’information |

Les défis qui se posent sont complexes et appellent à une réflexion plus approfondie pour aligner l’écologie avec une justice sociale. L’avenir de l’engagement écologique à Quéven, et ailleurs, dépendra de notre capacité à unir les combats pour la nature avec ceux pour les hommes.

Activisme et nouvelles formes de mobilisation

Avec l’essor des réseaux sociaux, l’activisme écologique a pris de nouvelles formes. Des groupes comme Mister Eco et des initiatives locales telles que le Festival de l’écologie permettent de rassembler de nombreuses personnes autour de questions environnementales. Mais comment ces nouvelles formes de mobilisation se traduisent-elles dans une action concrète ?

Les nouveaux visages de l’écologie

De nos jours, l’activisme prend souvent la forme de campagnes numériques, visant à sensibiliser les jeunes sur les enjeux environnementaux. Des mouvements tels que ceux organisés par Greenpeace montrent comment la technologie peut être un puissant levier pour le changement. Voici quelques exemples de nouvelles formes d’activisme :

- Utilisation des plateformes numériques pour le partage d’informations écologiques.

- Mobilisation citoyenne pour des pétitions en ligne.

- Création de contenus vidéo exposant des problèmes environnementaux.

Toutefois, l’efficacité de ces formes d’activisme est parfois mise en question. Les changements qu’elles promeuvent sont-ils suffisants pour engager une réelle transformation ?

| Mouvement | Action Principale | Impact Mesurable |

|---|---|---|

| Greenpeace | Campagnes de sensibilisation | Augmentation de la prise de conscience publique |

| Mister Eco | Éducation environnementale | Engagement des jeunes dans des actions locales |

| Festival de l’écologie | Événements de rassemblement | Création de réseaux de soutien locaux |

Ces mouvements montrent que l’impulsion donnée par les nouvelles générations peut produire un effet boule de neige. Cependant, il est essentiel qu’ils s’appuient sur des bases réalistes et fondées sur des études scientifiques pour ne pas tomber dans l’illusion et le catastrophisme.

Un avenir pour l’écologie à Quéven : de l’illusion à l’action authentique

À l’horizon de cette réflexion sur l’écologie à Quéven, il apparaît nécessaire de redéfinir les priorités tout en cultivant un engagement authentique. Cela implique d’intégrer des perspectives diverses, du niveau local au niveau global, en tenant compte des défis environnementaux à venir et des aspirations des citoyens. La lutte pour la justice sociale et environnementale est à la fois une responsabilité collective et un choix individuel. L’exemple de Quéven peut agir comme un catalyseur, pour envisager l’écologie comme un combat qui devrait unir plutôt que diviser.

La route est encore longue, mais le potentiel de transformation est immense si les efforts sont concentrés sur des actions concrètes et des alliances solides entre les différents acteurs de la société. En se basant sur un complément d’initiatives locales et d’engagements authentiques, il est possible de rêver d’un avenir écologique qui reste en adéquation avec les besoins de tous.