L’écologie nous exaspère : comprendre pourquoi et découvrir des solutions par Antoine Buéno

Pourquoi l’écologie nous exaspère-t-elle tant ?

Dans le cadre des débats contemporains, l’écologie suscite des sentiments d’exaspération, souvent inavoués. Cette attitude n’est pas une surprise face à des crises environnementales croissantes et à des discours politiques parfois inaudibles. Comment se fait-il que, malgré les enjeux urgents liés à la pollution et au changement climatique, une partie importante de la population semble désireuse de tourner le dos à l’écologie ?

Il est essentiel d’explorer les raisons derrière cette exaspération. Comme l’évoque Antoine Buéno dans ses réflexions, la perception de l’écologie peut être dominée par la technocratie. Cela se traduit par une forme d’incompréhension et un sentiment d’impuissance face à des solutions qui semblent éloignées des réalités quotidiennes. Dans une société où la lutte pour des améliorations matérielles reste primordiale, des initiatives écologiques sont souvent perçues comme des contraintes plutôt que comme des opportunités.

La déconnexion entre la théorie écologique et les pratiques terrestres est aussi en cause. Un exemple frappant est celui des classes populaires, souvent aux prises avec des préoccupations économiques immédiates, tandis que les discours écologiques tournent autour de concepts abstraits. Cette dichotomie crée une fracture qui rend difficile l’adhésion à une lutte souvent jugée élitiste et déconnectée des réalités.

Un autre facteur contribue à l’exaspération : la difficulté à trouver des compromis dans un environnement qui semble propice à la polarisation. Les extrêmes se font entendre, tandis que ceux qui recherchent des solutions nuancées se retrouvent souvent noyés dans un océan de débats émotionnels. Il est crucial que cette question de l’exaspération soit placée dans un cadre qui appelle à la compréhension et à la collaboration plutôt qu’à l’opposition.

Ces frustrations sont exacerbées par le sentiment que les changements nécessaires ne sont pas seulement difficiles à réaliser, mais qu’ils sont également présentés de manière peu engageante. Une sensibilisation efficace aux enjeux écologiques doit inclure des éléments d’inspiration et d’optimisme, plutôt que de se limiter à un discours de contrainte. En suivant cette voie, il devient possible de faire naître un engagement plus large et plus profond autour des enjeux environnementaux.

Les valeurs fondamentales de l’écologie en question

Les valeurs écologiques, telles que la préservation de l’environnement et le développement durable, sont des principes louables. Toutefois, leur mise en œuvre donne lieu à des paradoxes. Pour illustrer cela, posons-nous cette question : comment aligner les besoins humains fondamentaux avec celui d’un avenir durable ?

- Les gens ont peur de perdre leur mode de vie : le souci de la fin de mois l’emporte souvent sur la précaution environnementale.

- Les images de catastrophes environnementales provoquent la peur, mais elles n’incitent pas forcément à l’action.

- Les bénéfices économiques souvent évincés des discours écologiques rendent difficiles l’acceptation des changements.

Dans ce contexte, il est évident que l’expérience vécue de la transition écologique doit être repensée. L’enjeu réside dans la capacité à favoriser l’expérience humaine, à apporter des solutions favorables aux individus, intégrant leurs réalités quotidiennes dans l’équation de la durabilité.

| Facteurs d’exaspération | Exemples |

|---|---|

| Discours technocratiques | Difficulté à comprendre les implications concrètes |

| Éloignement des réalités | Perception d’élitisme dans le discours écologique |

| Polarisation des débats | Manque de consensus et de compromis possibles |

La réponse politique à l’écologie : efficacité ou désillusion ?

Analyser comment les gouvernements, en particulier en période de crise, réagissent à l’écologie est essentiel. Alors que certains pays renoncent aux engagements écologiques sous la pression de groupes d’intérêts, d’autres tentent de prendre des mesures proactives. Le débat est d’une grande complexité : comment maintenir l’engagement écologique tout en répondant à des préoccupations économiques pressantes ? La crise actuelle, marquée par le recul des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, a mis en évidence ces tensions.

Pour les citoyens, les promesses politiques restent souvent à l’état de vœux pieux, ce qui engendre un sentiment amer de désillusion. Des promesses de lutte contre la pollution et de protection de la biodiversité ne se traduisent pas toujours par des actions concrètes. La population est ainsi confrontée à un manque de confiance envers les institutions qui sont censées défendre l’écologie.

Le besoin d’éduquer la population sur l’importance d’une écologie efficace est crucial. Une meilleure communication autour des résultats concrets que les actions écologiques peuvent engendrer pourrait relancer l’enthousiasme populaire. Voici quelques exemples :

- Promouvoir les nouvelles technologies vertes génératrices d’emplois.

- Mettre en avant les initiatives locales d’agriculture urbaine.

- Exposer des réussites de politiques écologiques dans d’autres pays.

L’espérance d’une réforme politique concrète, prenant en compte les besoins immédiats des citoyens tout en se dirigeant vers un avenir durable, pourrait commencer à restaurer cette confiance érodée. En effet, la fusion des préoccupations environnementales avec des éléments de prospérité individuelle pourrait bien être la clé d’une renaissance écologique.

| Réponses politiques à l’écologie | Impact sur la société |

|---|---|

| Engagements internationaux | Sentiment d’impuissance face à une crise mondiale |

| Initiatives locales | Fierté communautaire et implication citoyenne |

| Progrès technologiques | Perspectives d’emplois et croissance économique |

Les solutions écologiques : vers un changement durable

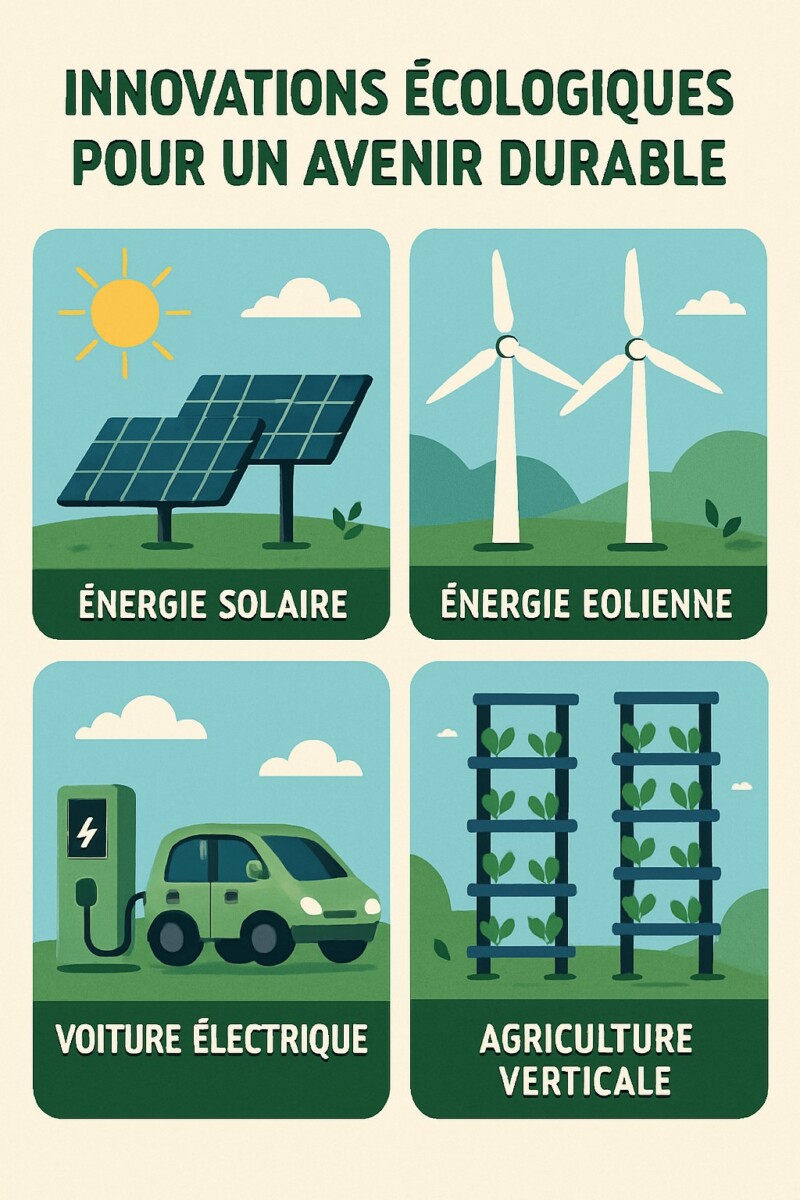

Pour surmonter l’exaspération face aux problèmes écologiques, des solutions écologiques viables doivent être envisagées. Ces solutions doivent être ancrées dans un renouveau d’optimisme et d’opportunités. Les entreprises, les gouvernements et les citoyens doivent unir leurs efforts pour élaborer des stratégies qui profitent à la fois à l’environnement et à l’économie. L’accent doit être mis sur la recherche et le développement de nouvelles technologies et sur les approches innovantes.

Voici quelques pistes à explorer :

- Investissements dans les énergies renouvelables : mobiliser des fonds nationaux et privés pour des projets d’énergie propre.

- Développement des infrastructures : soutenir le développement d’infrastructures favorisant les transports écologiques.

- Éducation à la durabilité : renforcer la sensibilisation dans les écoles pour sensibiliser les jeunes générations.

De plus, lorsque l’écologie est intégrée dans le tissu même de la vie quotidienne, elle est perçue moins comme une contrainte et plus comme une opportunité à saisir. Les exemples courants, comme le compostage, le recyclage, et les choix alimentaires responsables, favorisent un mode de vie durable tout en ayant un impact positif sur la communauté.

| Stratégies vers un avenir durable | Avantages |

|---|---|

| Investissements dans la recherche | Technologie verte accessible et fiable |

| Sensibilisation communautaire | Mobilisation collective pour la cause |

| Politique d’incitation à l’écologie | Prise de conscience et changement de comportement |

Le rôle de la société civile dans la transition écologique

La société civile joue un rôle crucial dans le façonnement des discours écologiques et des actions nécessaires pour la transition. Les associations, les mouvements et les initiatives citoyennes sont souvent les premiers à prendre des mesures concrètes face à l’inaction des gouvernements. Dans ce cadre, le lien entre prise de conscience sociale et actions concrètes est déterminant.

Il est impératif que la société civile soit engagée dans les processus de décisions pour qu’un véritable changement puisse s’opérer. Par ailleurs, l’incorporation d’espaces de dialogue entre les gouvernements et les citoyens pourrait désamorcer les oppositions. Des exemples de mouvements populaires, se battant pour le climat ou la justice environnementale, montrent qu’une voix collective peut faire bouger des montagnes.

La transition écologique doit être pensée comme un effort collectif, où chaque acteur a sa part à jouer. Il est donc vital de favoriser l’implication des citoyens afin de créer un cadre où leurs aspirations pour l’avenir se conjuguent avec les impératifs environnementaux. Voici quelques leviers possibles :

- Encourager la création de coopératives agricoles écoresponsables.

- Faciliter l’accès aux outils de sensibilisation à l’impact environnemental.

- Intégrer des projets écologiques dans le programme éducatif et culturel des établissements scolaires.

| Rôle de la société civile | Impact potentiel |

|---|---|

| Mobilisation communautaire | Renforcement du soutien pour des initiatives écologiques |

| Créativité et innovation | Propositions de solutions en adéquation avec les besoins locaux |

| Dialogue avec le gouvernement | Influence positive sur les politiques publiques |