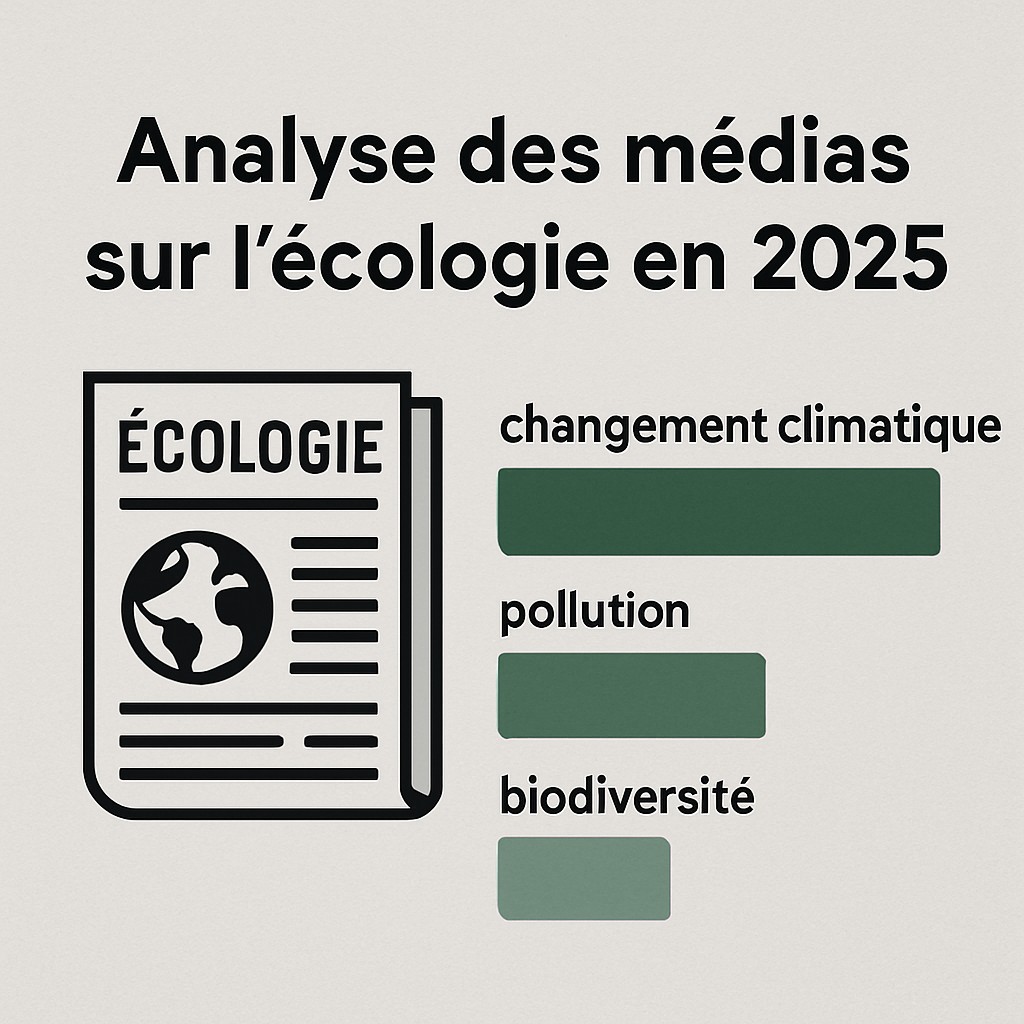

L’écologie face à la canicule et aux incendies : un traitement médiatique encore perfectible

La fréquence accrue des canicules et des incendies nécessite un traitement médiatique approprié pour sensibiliser le public aux enjeux climatiques et environnementaux. Pourtant, les médias, malgré une légère progression dans leur couverture des crises environnementales, peinent encore à traiter ces sujets avec la profondeur et la rigueur nécessaires. L’année 2025 est marquée par un pic inquiétant de ces événements climatiques extrêmes, notamment en France, où les conséquences se font de plus en plus ressentir.

Les grands médias et leur couverture des crises environnementales

Au premier semestre 2025, les médias audiovisuels français ont alloué environ 4,5 % de leur temps d’antenne aux crises environnementales, une légère évolution par rapport à l’année précédente où ce chiffre était de 3,9 %. Cet effort, bien que notable, demeure insuffisant face à l’urgence climatique. L’Observatoire des médias sur l’écologie, mis en place par des organisations comme QuotaClimat, révèle que l’augmentation de la couverture médiatique est principalement due à une meilleure implication des chaînes généralistes, qui ont consacré 5 % de leur temps d’antenne à ces questions, comparé à seulement 3,7 % pour les chaînes d’information continue.

Disparités dans la couverture médiatique

Cette couverture inégale des enjeux écologiques révèle des disparités significatives entre les types de médias. L’écart entre les médias publics et privés est particulièrement flagrant : les médias publics ont une part de 5,7 % consacrée aux crises environnementales, là où les privés se limitent à 3,4 %. Mieux encore, la radio prend l’ascendant sur la télévision en matière de traitement des crises environnementales, avec 4,9 % de temps d’antenne contre 4,2 % pour la télévision.

Cette situation soulève des questions cruciales sur la manière dont l’écologie est perçue dans les grands médias. Le constat est sans appel : un agenda politique temporaire influence fortement l’agenda médiatique. Par exemple, lors d’événements majeurs comme le Sommet des océans à Nice en juin ou le débat sur les zones à faibles émissions, la couverture médiatique explose, tandis qu’en dehors de ces périodes, l’écologie peine à trouver sa place.

- Augmentation du temps d’antenne consacré aux crises environnementales

- Disparités entre médias publics et privés

- Influence de l’agenda politique sur la couverture médiatique

Une portée limitée malgré des efforts

Malgré ces améliorations, de nombreux experts s’accordent à dire que les médias continuent de peiner à suffisamment s’attaquer à l’urgence climatique de manière constante. Dans un rapport de l’ONU, les difficultés des médias à traiter des contenus environnementaux de manière approfondie ont été mises en lumière, confirmant que la majorité des sujets abordés peuvent manquer de profondeur et d’expertise. En avril dernier, un rapport de QuotaClimat, Data for Good et Science Feedback a mis en évidence plus de 128 cas de désinformation climatique en l’espace de trois mois, soulignant le lien entre un manque d’informations précises et la désinformation. Ces médias, souffrant d’un traitement inadéquat des crises écologiques, semblent parfois favoriser des récits simplistes ou sensationnalistes.

Faute de sensibilisation appropriée, la voix des acteurs de l’écologie, tels que Greenpeace, WWF, ou encore La Ruche qui dit Oui, risque d’être étouffée. Ces organisations s’efforcent de faire entendre leur voix et d’éduquer le public sur les enjeux climatiques, mais leurs efforts sont souvent occultés par des reportages moins informatifs.

| Type de média | Pourcentage de temps d’antenne dédié aux crises environnementales |

|---|---|

| Médias publics | 5,7 % |

| Médias privés | 3,4 % |

| Chaînes d’information continue | 3,7 % |

| Radio | 4,9 % |

| Télévision | 4,2 % |

Effets des canicules et incendies sur l’écosystème

Les canicules et les incendies de forêt sont des manifestations climatiques qui affichent des conséquences dramatiques sur l’écosystème. Dans le cas de la France, la canicule du 30 juin 2025, où des températures records ont été enregistrées, a révélé les failles de la gestion des ressources naturelles. Le lien est désormais indéniable : l’élévation des températures est intrinsèquement liée à des désastres écologiques comme les incendies dévastateurs.

Les conséquences directes sur la biodiversité

Les impacts des canicules et des incendies sur la biodiversité sont alarmants. Entre 2020 et 2022, un rapport de l’INSEE estimait qu’il y avait environ 11 000 décès associés à une surmortalité, probablement liée aux vagues de chaleur successives. La biodiversité est non seulement détruite par les incendies, mais également par l’extinction de certaines espèces qui ne peuvent pas s’adapter aux changements climatiques rapides. Les forêts, qui jouent un rôle majeur dans l’absorption du dioxyde de carbone, sont réduites à néant.

Des initiatives comme Biocoop et Alter Eco tentent de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, mais le chemin reste semé d’embûches. Les incendies, par exemple, tels que ceux survenus le 8 juillet 2025 à Pennes-Mirabeau, ont détruit plus de 700 hectares de forêts, mettant en lumière l’urgence de la situation. Les changements climatiques menacent de paralyser un écosystème déjà vulnérable.

- Destruction des habitats naturels

- Augmentation de la mortalité des espèces

- Salinisation des sols ayant perdu leur couverture végétale

Les effets économiques des catastrophes environnementales

Outre les effets écologiques, les canicules et incendies engendrent également des conséquences économiques. La facture des dommages causés par les incendies de forêt s’élève souvent à des milliards d’euros. Le coût de la gestion des crises environnementales, en matière de prévention et de remédier aux dégâts, constitue un fardeau pour les finances publiques. De surcroît, la perte de biodiversité impacte aussi les secteurs économiques associés comme l’agriculture ou le tourisme.

Les nouveaux changements climatiques exigent une adaptation rapide des stratégies écologiques. Par exemple, les projets de reforestation soutenus par l’Institut de la recherche pour le développement montrent comment les forêts méditerranéennes s’efforcent de se relever après avoir subi un méga feu. Pourtant, il est essentiel de considérer les attentes des citoyens et de les impliquer dans ces projets innovants.

| Type de perte | Estimation financière (en milliards €) |

|---|---|

| Destruction des forêts | 3 |

| Cout de lutte contre les incendies | 2 |

| Perte dans l’agriculture | 1,5 |

| Impact sur le tourisme | 1 |

Les voix de l’avenir : Engagement citoyen et alternatives écologiques

Face à cette situation alarmante, des mouvements citoyens et différentes organisations prennent la parole. Des initiatives comme Naturalia et Terres de café mettent un point d’honneur à privilégier les produits issus de l’agriculture biologique et équitable, contribuant ainsi à une consommation plus responsable. Il est évident que la solidarité des citoyens est nécessaire pour mettre en avant des solutions durables face aux crises environnementales.

L’importance des alternatives écologiques

Les alternatives écologiques offrent une lumière d’espoir face à la crise climatique. En s’appuyant sur des modèles de consommation alternatifs comme ceux d’Ecovia ou lorsque l’on choisit d’acheter auprès de marques certifiées Fairtrade, les citoyens peuvent orienter leur pouvoir d’achat vers des pratiques durables.

Certaines coopératives, tel que La Ruche qui dit Oui, favorisent une consommation locale, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée aux transports. Ces modèles économiques peuvent stimuler la création d’un réseau d’acteurs engagés pour une protection réelle de la biodiversité et l’atténuation des effets des changements climatiques.

- Mise en avant des circuits courts

- Soutien aux producteurs locaux

- Promotion d’agriculture biologique

Le rôle clé des médias dans l’éducation aux enjeux environnementaux

Les médias ont un rôle fondamental à jouer pour éduquer les citoyens sur les enjeux environnementaux. L’avenir de l’écosystème et de l’humanité dépend d’une couverture médiatique plus responsable et informée. En diffusant des reportages pertinents qui mettent en lumière non seulement les crises, mais aussi les solutions, les journalistes peuvent offrir une vision holistique des défis environnementaux. Ils peuvent également favoriser un débat public éclairé sur les politiques à mettre en place.

La route est encore longue, mais une conscientisation accrue passe inéluctablement par un traitement médiatique de fond sur les questions écologiques. En soutenant des organisations comme Greenpeace ou WWF, ainsi qu’en relayant des initiatives citoyennes, les médias peuvent véritablement participer à la construction d’une société plus écologique.

Les défis persistants et les perspectives d’avenir

Alors que la température continue d’augmenter et que les incendies deviennent de plus en plus fréquents, les défis pour les médias restent real. Le rapport produit par l’Institut Rousseau stipule que pour améliorer le traitement des enjeux écologiques, il est essentiel pour les médias d’adopter une couverture plus imparfaite en continu des crises, d’éduquer le public sur les causes sous-jacentes des problèmes environnementaux et d’éviter de céder à la facilité d’un traitement sensationnaliste.

| Défis | Actions à prendre |

|---|---|

| Coverage sporadique des crises | Assurer une continuité dans le traitement médiatique |

| Manque de profondeur dans les reportages | Former des journalistes spécialisés en écologie |

| Risques de désinformation | Valider les informations avec des sources diverses |

| Conformisme aux agendas politiques | Encourager des reportages indépendants et critiques |