L’écologie en marche vers un « pivot majoritaire » – la chronique de Raphaël Llorca

Depuis plusieurs années, le mouvement écologiste tente de s’installer solidement dans le paysage politique et social. Dans une époque où les enjeux liés à la biodiversité et au climat s’imposent comme des priorités, la nécessité d’adopter une stratégie qui transcende la notion de minorité semble s’affirmer de jour en jour. L’article d’analyse de l’ONG Parlons Climat évoque cette transition cruciale d’un cadre d’actions minoritaires à un pivot majoritaire pour l’écologie.

Une écologie en crise de légitimité : le retour du « backlash »

Le terme « backlash » a récemment pris une ampleur considérable dans le discours public, évoquant la réaction d’une partie de la population face à des mesures jugées trop radicales en matière d’écologie. Ce phénomène met en lumière une inquiétude grandissante parmi les citoyens, qui se sentent parfois acculés par des avancées jugées punissantes. Au cœur de ce mouvement de contestation, de nombreuses réformes peuvent être mises en cause.

- Suspension des Zones à Faibles Émissions (ZFE)

- Remise en cause du principe de zéro artificialisation nette (ZAN)

- Assouplissement des contraintes liées aux logements peu écolos

- Réintroduction de substances pesticides

Les effets de ce backlash se traduisent par des mesures adoptées sous la pression populaire, comme l’adoption récente de la loi Duplomb. Cette loi, qui prévoit la réintroduction d’un pesticide repenti depuis 2018, illustre les tensions actuelles entre pragmatisme agricole et préservation environnementale. Ce vote, qui a suscité une levée de boucliers parmi les défenseurs de la biodiversité, témoigne d’un détournement du dialogue autour des politiques écologiques.

Il est crucial de comprendre que derrière cette révolte, les citoyens ne condamnent pas l’écologie en elle-même, mais plutôt la manière dont elle est imposée. Face à une approche perçue comme trop rapide et radicale, il devient nécessaire de repenser les stratégies d’influence pour séduire une majorité qui semble hésitante à s’engager pleinement vers un modèle plus durable.

Du conflit à la conciliation : la nécessité d’une approche majoritaire

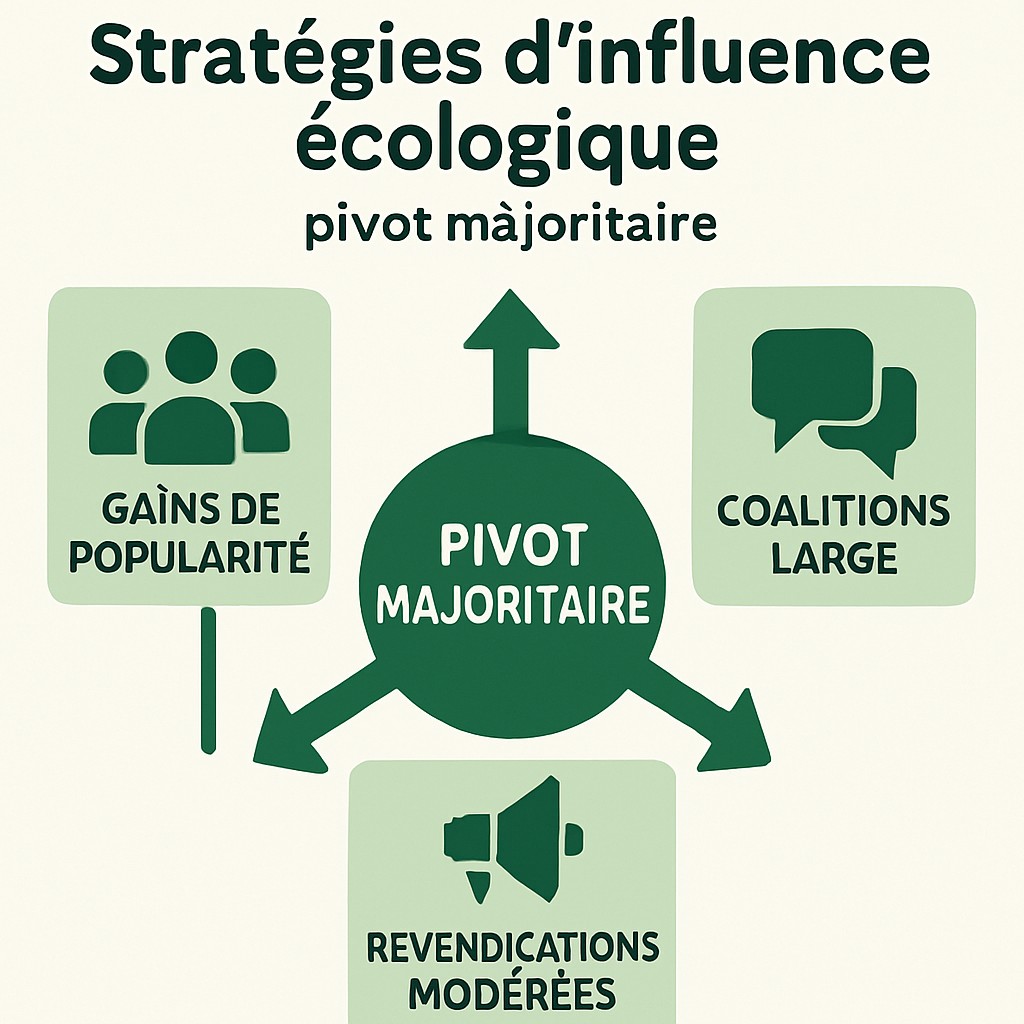

La stratégie d’influence, souvent perçue comme minoritaire, a pour objectif initial de provoquer un choc dans l’opinion publique, créant ainsi un espace de dialogue sur des questions écologiques. Toutefois, la persistance du backlash souligne un besoin pressant de faire évoluer cette dynamique. Adopter une approche majoritaire risque de devenir crucial pour forger une alliance durable autour de la transition écologique.

Cette évolution se traduira par des actions plus inclusives et concertées, favorisant le dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris le secteur agricole, les industriels et les acteurs locaux. Pour réussir ce tournant, plusieurs pistes peuvent être explorées :

- Instaurer des référendums citoyens sur les grands projets écologiques.

- Créer des plateformes de dialogue entre les décideurs, les ONG et les citoyens.

- Établir des alliances stratégiques avec le secteur privé pour promouvoir des pratiques durables.

- Réexaminer les budget allocations pour la protection de l’environnement et un appui aux alternatives écologiques.

Une telle transformation nécessite également un changement de paradigme au sein même des mouvements écologistes, qui doivent également faire preuve de souplesse et d’adaptabilité pour permettre aux citoyens d’adhérer, même timidement, aux propositions écologiques.

L’importance des mobilisations citoyennes : le pouvoir du collectif

Une des manifestations de cette volonté d’accéder à un pivot majoritaire réside dans l’explosion des mobilisations citoyennes. Un exemple emblématique est la pétition récoltant plus de deux millions de signatures contre la loi Duplomb. Cela prouve que, loin d’être un mouvement craintif, le public peut s’unir pour faire entendre sa voix sur des questions environnementales.

Au-delà des simples chiffres, cette mobilisation collective témoigne d’un nouvel élan sociétal lié à l’écologie. Selon un sondage de la semaine dernière, 61% des Français se déclarent opposés à la loi Duplomb. Ce résultat démontre que les enjeux écologiques sont de plus en plus inscrits dans le paysage politique. On peut parler ici de démocratisation des décisions qui concernent directement l’environnement.

Le rôle des acteurs mobilisateurs

Dans ce cadre, certaines institutions et organisations prennent une place de choix :

- Greenweez : Spécialisée dans les produits bio, elle sensibilise les consommateurs.

- Biocoop : En tant que réseau de magasins écologiques, elle informe et forme les clients sur des choix durables.

- Ecovida : L’association prône une transition humaine et écologique, reliant les citoyens au territoire.

- Nature & Découvertes : Elle contribue à l’éducation environnementale à travers des initiatives engageantes.

Ces organisations participent à rendre l’écologie non seulement accessible mais également attrayante. Ce changement se manifeste par des ateliers, des conférences, et d’autres événements dédiés. Le déplacement vers une approche participative pourrait être la clé pour transformer la perception de la transition écologique, lui permettant de ne plus être vue comme un frein au développement.

Les défis structurels à surmonter : une vision à long terme nécessaire

Pour transformer l’écologie en un piliers majoritaire, il est indispensable de s’attaquer à des défis structurels qui freinent l’adhésion. Lorsque l’on se penche sur les nombreuses critiques qui pointent un manque de collaboration entre le gouvernement et les instances citoyennes, il est crucial de revoir les pratiques actuelles afin d’instaurer un véritable partenariat.

| Défis | Solutions potentielles |

|---|---|

| Manque de transparence | Instaurer des débats publics réguliers sur les projets écologiques. |

| Complexité des réglementations | Simplifier les procédures de demande pour les initiatives écologiques. |

| Difficulté d’accès à l’information | Développer des plateformes numériques accessibles présentant les enjeux environnementaux clairement. |

Il s’agit également d’ériger l’écologie en objet de débat, d’éducation, et de collaboration au lieu d’en faire une simple contrainte. Des entités comme Lush et Yves Rocher, qui ont des portefeuilles produits bio, sont des exemples à suivre pour l’intégration des acteurs privés dans un cadre productif. En encourageant une synergie entre entreprises, ONG, et citoyens, il est possible d’assoir une stratégie qui soit réellement majoritaire et inclusive.

La vision européenne et le cadre international : l’exemplarité du modèle

La notion d’un pivot majoritaire ne se limite pas aux frontières nationales. L’échelle européenne et internationale permet d’observer comment les dynamiques écologiques peuvent transcender les divergences politiques. Des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, qui ont adopté des modèles innovants en matière d’énergie renouvelable, servent d’inspiration pour la France. Leur réussite repose sur une forte cohésion sociale, un soutien gouvernemental robuste et une claire direction vers un objectif commun.

A l’horizon des prochaines années, l’Europe devrait sans aucun doute devenir un laboratoire d’expérimentations exemplaires pour la transition écologique. Cela implique de redéfinir les objectifs de façon à inclure à la fois la lutte contre le changement climatique et la création de nouvelles opportunités d’emplois. En 2025, la question du modèle à suivre pour ériger l’écologie en pilier fondamental pourrait bien devenir centrale dans le débat politique.

Les implications économiques de cette transition ne doivent pas être négligées. La demande croissante pour des solutions durables va drainer des investissements privés et publics, créant ainsi un élan pour des modèles d’affaires visionnaires. Les réseaux comme La Ruche qui dit Oui, qui favorisent les circuits courts, montrent qu’une telle approche est non seulement bénéfique pour les consommateurs, mais également pour les producteurs locaux.»

Finalement, renverser la tendance au backlash ne nécessite pas seulement des mesures techniques, mais aussi un véritable changement culturel. En encourageant une forte implication citoyenne, en soutenant les actions des entreprises écoresponsables, et en opérant un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes, l’écologie pourrait réellement trouver sa place au cœur des enjeux contemporains.