Instruments pour naviguer dans les méandres de la pensée écologique

Dans un monde où l’urgence écologique se fait chaque jour plus pressante, la pensée écologique émerge comme une réponse nécessaire aux défis contemporains. Ce paradis de réflexions écologiques se compose de nombreux courants, chacun avec ses propres idées et perspectives. Pour appréhender ce vaste paysage, il est crucial d’utiliser des instruments adaptés, tels des boussoles et des cartes, pour s’orienter dans cet éco-labyrinthe. Nous allons explorer différents axes de la pensée écologique, en examinant des outils tels que la Boussole Verte et l’Éclaireur Nature, qui permettent de naviguer vers un avenir durable.

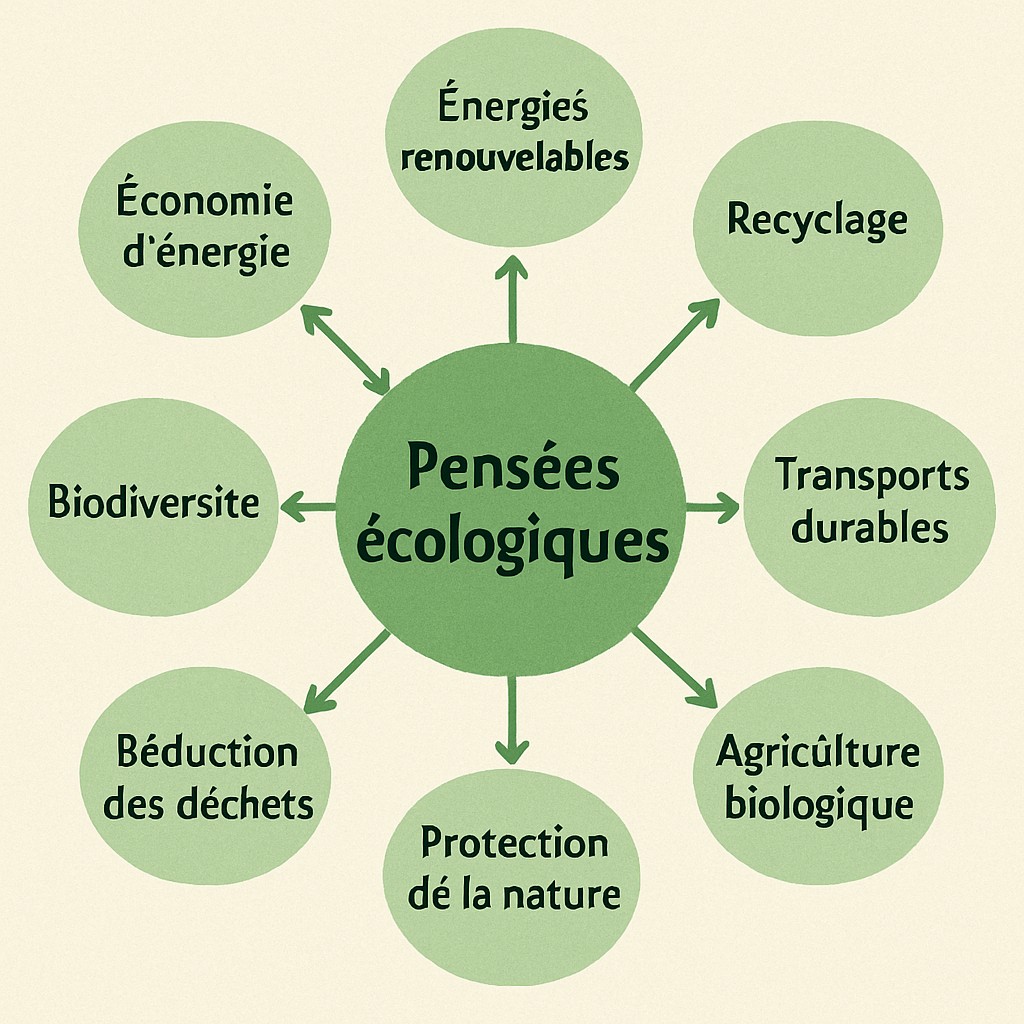

Cartographie des pensées écologiques

La cartographie des pensées écologiques, proposée par des penseurs comme Thomas Wagner, révèle la richesse des courants qui composent cette réflexion. En 2025, on peut identifier au moins huit grandes familles de pensées écologiques. Chacune d’elles a été récemment analysée, et leurs caractéristiques sont désormais mieux comprises. Les familles incluent l’écoféminisme, les écologies libertaires, et les écosocialismes, pour n’en nommer que quelques-unes. Cette cartographie est un véritable guide naturel pour ceux qui souhaitent comprendre la diversité des concepts écologiques.

| Famille de pensée | Principaux représentants | Idées clés |

|---|---|---|

| Écoféminisme | Vandana Shiva, Karen Warren | Lien entre oppression des femmes et exploitation de la nature |

| Écologies libertaires | George Woodcock, Murray Bookchin | Promotion de formes de vie non dominatrices et durables |

| Écosocialisme | Michael Löwy, John Bellamy Foster | Critique du capitalisme et intégration des justice sociale et environnementale |

Cette structuration permet non seulement de comprendre les différentes perspectives, mais également de les mettre en relation les unes avec les autres. Chaque courant apporte des outils conceptuels qui peuvent être utilisés pour répondre aux défis écologiques du siècle. À travers cette grille de lecture, on peut mieux appréhender les enjeux globalisés, l’impact des décisions politiques, mais aussi, et surtout, la manière d’agir collectivement.

Le rôle de l’écophénoménologie

Un outil central pour synthétiser ces divers courants est l’écophénoménologie, qui propose un retour à l’expérience vécue et à la perception de la nature comme base fondamentale de la pensée écologique. Cette approche incite chacun à ressentir la nature dans son immédiateté, favorisant une connexion authentique qui peut conduire à des actions concrètes.

À titre d’exemple, des initiatives communautaires se développent autour de l’écophénoménologie, permettant de renforcer le lien entre les individus et leur environnement. Ces démarches environnementales peuvent susciter une orientation durable en restaurant le rapport à la nature, souvent mis à l’écart par la société contemporaine. En redécouvrant la beauté du monde naturel, il devient plus facile de comprendre l’urgence de sa protection.

La pensée écologique comme mouvement en évolution

Le paysage de la pensée écologique est dynamique et en constante évolution. La compréhension des questions écologiques est influencée par la culture, les événements sociaux et les crises contemporaines. Aujourd’hui, les visions écologiques incluent un large éventail de perspectives allant des idées anticapitalistes à des mouvements plus progressistes et intermédiaires.

Le rôle des jeunes générations dans cette évolution est primordial. À travers leurs actions et leurs préoccupations, elles redéfinissent le cadre des débats écologiques. En organisant des manifestations, en s’engageant dans des démarches de lobbying et en utilisant les réseaux sociaux pour relayer des informations, les jeunes deviennent un véritable altimètre vert. Ils mesurent non seulement les enjeux environnementaux, mais aussi l’engagement sociétal envers ces questions.

- Mobilisations pour le climat

- Initiatives zéro déchet

- Pratiques de consommation responsable

- Éducation à l’environnement dans les écoles

- Coopératives alimentaires

Cette dynamique se traduit par un foisonnement d’idées et d’initiatives, mais aussi par le besoin d’une structure théorique solide permettant de l’encadrer. Les réflexions philosophiques des dernières décennies, telles que celles d’André Gorz sur le lien entre écologique et social, permettent de situer ce mouvement dans un cadre plus large.

Outils pour naviguer dans cet écosystème complexe

Face à cette complexité, certains instruments se révèlent indispensables pour naviguer efficacement. La Feuille de Route est un terme souvent utilisé pour désigner des stratégies concrètes accompagnées de recommandations pratiques. Une feuille de route efficace doit inclure :

- Identification des enjeux clés

- Évaluation des ressources disponibles

- Mise en place d’objectifs mesurables

- Plan d’action défini

- Évaluation et ajustements continus

Ces éléments agissent comme une brise-Idées Éco qui encourage l’innovation et l’initiative au sein des communautés. En mettant en œuvre une feuille de route, les individus sont davantage capables de contribuer à des solutions concrètes, transcendant l’abstraction de la pensée écologique.

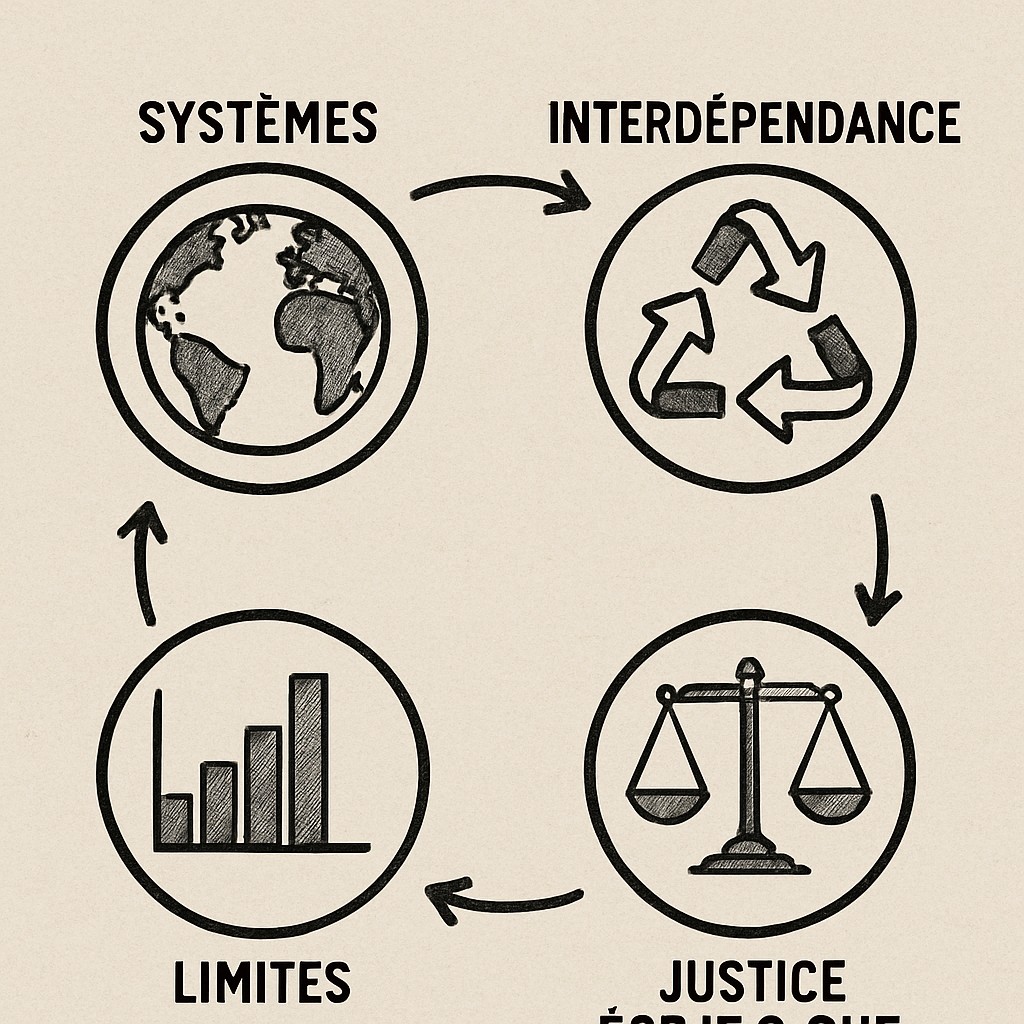

Vers une alliance entre science et philosophie

Le dialogue entre science et philosophie est fondamental dans la construction de la pensée écologique. En 2025, il est crucial de favoriser des échanges entre les différentes disciplines pour aboutir à des réflexions multidimensionnelles. Les sciences sociales, biologiques et environnementales doivent converger pour enrichir la compréhension des enjeux écologiques.

Cette approche multidisciplinaire permet d’invoquer des méthodes variées pour aborder les problèmes écologiques complexes : statistiques, recherches en laboratoire, enquêtes de terrain… De même, les philosophies environnementales et éthiques apportent des perspectives critiques sur les conséquences des choix humains sur la Terre.

| Disciplines | Contributions |

|---|---|

| Sciences sociales | Analyse des comportements humains et des structures sociales |

| Biologie | Compréhension des écosystèmes et des interactions biologiques |

| Philosophie | Éthique environnementale et réflexions sur la valeur de la nature |

Ainsi, une perspective interdisciplinaire peut renforcer le cadre théorique de la pensée écologique, produisant des solutions novatrices et intégratives. Ce type d’alliance favorise aussi une approche plus responsable face à l’engagement écologique et permet d’envisager un avenir plus en harmonie avec notre environnement. Les acteurs de cette transformation doivent à leur tour agir comme des éclaireurs naturels, guidant les autres vers une meilleure compréhension et un engagement plus fort. Ensemble, ils façonnent la complexité de l’éco-labyrinthe.

Innovations dans le domaine de l’écologie politique

Enfin, l’écologie politique, qui émerge au croisement des disciplines, offre une plateforme pour intégrer diverses opinions et approches. En 2025, sa portée s’élargit à travers des débats contemporains tels que la justice climatique, l’urbanisme durable et la biodiversité. Les idées des penseurs écologiques prennent vie dans des projets concrets, modulant la façon dont les sociétés envisagent leur futur. Ces discussions doivent aborder non seulement les conséquences environnementales, mais également l’impact social des politiques adoptée.

Pour développer ce secteur en plein essor, il est essentiel d’explorer des mouvements associés tels que l’économie circulaire et le développement durable. Chacun de ces concepts se base sur un engagement envers une durabilité réelle, pas uniquement symbolique, ce qui positionne l’écologie politique comme un véritable pilier des mutations contemporaines.

- Inclusion des communautés dans la prise de décision

- Éducation à la responsabilité sociale et environnementale

- Promotion des initiatives locales soutenues par des structures gouvernementales

- Prise de conscience accrue des enjeux de justice intergénérationnelle

- Mise en avant de projets innovants et écologiques dans les zones urbaines

Ces éléments, entrecroisés avec des réflexions philosophiques, facilitent une approche plus équilibrée. Ce faisant, ils permettent de répondre aux préoccupations sociales et économiques tout en maintenant une vision claire des enjeux environnementaux.