Greenwashing : La quête d’une architecture véritablement écologique, mission impossible ?

Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux, le terme greenwashing occupe une place de choix dans les débats liés à l’architecture durable. Concrètement, cette pratique désigne la tendance des entreprises à promouvoir des initiatives écologiques sans véritable engagement sous-jacent. Ainsi, l’architecture, qui devrait être synonyme de création harmonieuse entre l’humain et son environnement, se voit entachée par des stratégies de marketing trompeuses. Les architectes et les entreprises doivent alors naviguer dans ce paysage complexe, où le verdissement des pratiques n’est pas toujours synonyme de durabilité réelle.

Les enjeux du greenwashing dans le domaine architectural

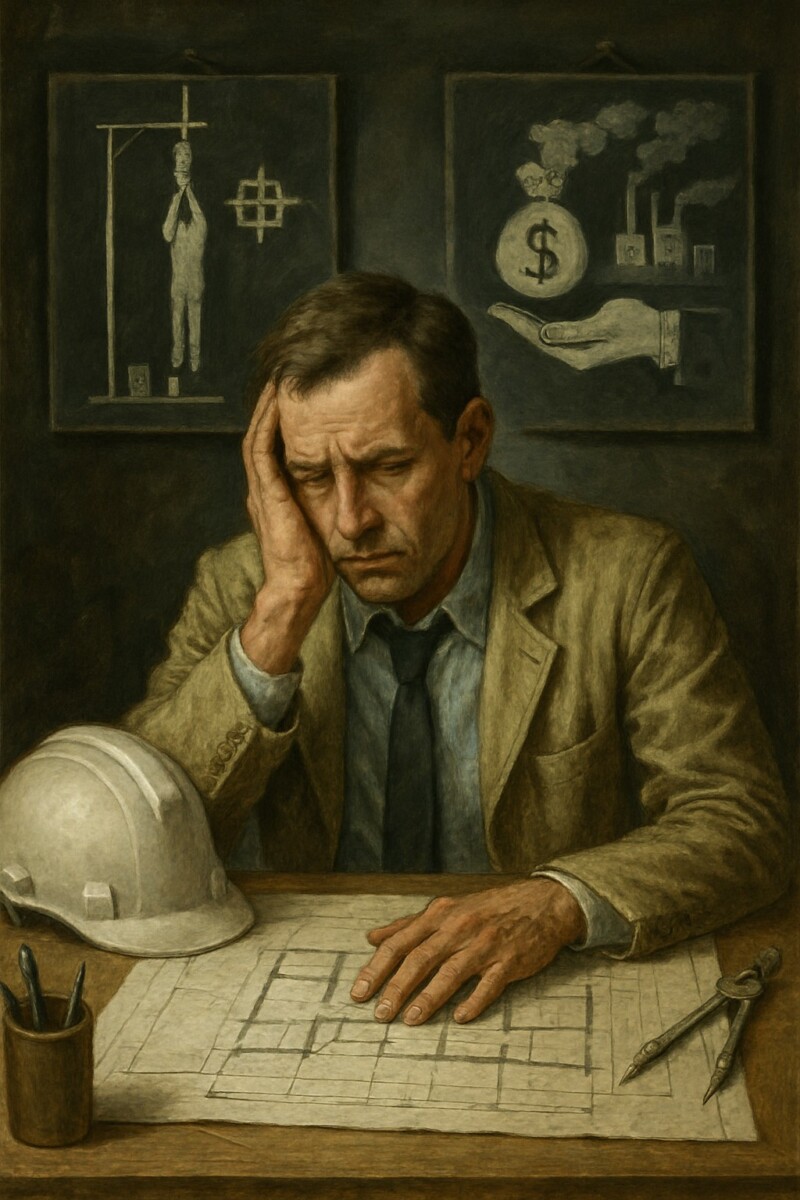

Dans une récente tribune publiée en 2023, le chercheur Mathias Rollot s’est exprimé sur les dérives de certaines agences d’architecture, comme le cabinet ChartierDalix. Il a accusé cette structure d’utiliser le vernis écologique pour capitaliser sur des projets de construction, s’éloignant ainsi des véritables objectifs de durabilité. À travers ce point de vue, une question se pose : est-il possible d’imaginer une architecture véritablement verte dans un contexte aussi pollué par l’intérêt commercial ?

Pour Rollot, la dichotomie entre écologie et architecture est en réalité une problématique sophistique. En effet, il explique que « l’architecture n’est pas qu’une activité culturelle », mais également un secteur économique conséquent où le chiffre d’affaires prime souvent sur la responsabilité environnementale. Ce constat invite à s’intéresser à la manière dont des marques telles que Renault, L’Oréal ou Ikea peuvent tenter de manipuler l’image de leur impact écologique.

Les mécanismes du greenwashing

Le greenwashing repose sur plusieurs mécanismes bien identifiés. Voici quelques-uns des plus fréquents :

- Utilisation de terminologie floue : Certainement l’une des techniques les plus connues, elle consiste à employer des mots ou des expressions qui évoquent l’éco-responsabilité sans fournir de données concrètes.

- Certifications douteuses : Plusieurs marques se targuent de posséder des labels écologiques, mais ceux-ci manquent souvent de rigueur scientifique.

- Publicité trompeuse : Les campagnes marketing sont parfois truffées d’images de nature pour véhiculer un sentiment positif, alors que les pratiques réelles sont loin d’être durables.

- Mise en avant des initiatives mineures : Une entreprise peut promouvoir une action limitée tout en minimisant ses impacts négatifs globaux, par exemple en mettant en avant un programme de recyclage sans mentionner ses émissions de CO2.

- Récurrence des façades vertes : L’architecture même peut être conçue pour sembler plus écologique qu’elle ne l’est, en incorporant des éléments de design qui ne sont qu’esthétiques.

Ces mécanismes encouragent une méfiance croissante envers les discours en faveur de l’écologie. Des organisations telles que TotalEnergies ou Volkswagen ont, par le passé, été accusées de ces pratiques, nuisant non seulement à leur image mais également à celle du secteur dans son ensemble.

Exemples concrets de greenwashing architectural

Pour comprendre comment le greenwashing peut influencer l’architecture, il est utile de citer quelques exemples concrets. Prenons le cas de certaines rénovations d’immeubles, où l’on remplace par exemple des fenêtres anciennes par des modèles plus récents, tout en conservant des systèmes de chauffage obsolètes qui consomment beaucoup d’énergie. L’initiative peut sembler positive, mais elle ne constitue qu’un décalage superficiel sur une problématique plus profonde.

Au-delà de la sphère architecturale, l’illustration du greenwashing se manifeste également dans les pratiques des géants du secteur alimentaire. Par exemple, des entreprises comme Carrefour ou Danone rebrandent certains de leurs produits en mettant l’accent sur leur aspect « durable », alors que les conditions de production restent d’actualité.

Ce phénomène met en lumière les réflexes d’évitement adoptés par les consommateurs, qui souhaitent s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement mais se retrouvent piégés dans un tourbillon de promesses non tenues.

Les conséquences du greenwashing pour l’architecture durable

Les répercussions du greenwashing sur la perception de l’architecture durable sont nombreuses. Au-delà de la simple illusion créée par des façades modernisées, cette pratique soulève des inquiétudes profondes pour l’avenir de l’environnement et l’intégrité de la profession.

Dans un contexte où la société exige de plus en plus de transparence et d’honnêteté, le greenwashing constitue un frein à l’innovation véritable. Les jeunes architectes, débordant d’idées pour créer des bâtiments qui s’intègrent harmonieusement dans leur environnement, se retrouvent confrontés à un système établi qui valorise le profit par rapport à l’éthique.

Une vision partagée : les architectes engagés

Fort heureusement, des voix s’élèvent pour contrecarrer l’emprise du greenwashing. Des architectes et des entreprises s’engagent à concevoir des projets en accord avec la nature, en intégrant des solutions énergies renouvelables, des systèmes de gestion intelligents et des matériaux recyclable.

Cette transition nécessite une formation accrue et une sensibilisation à l’impact environnemental. En outre, il est essentiel de :

- Promouvoir l’éducation continue sur l’architecture durable pour les professionnels du secteur.

- Encourager les ONG à développer des outils de certification fidèles et transparentes.

- Encourager les politiques publiques à inciter l’innovation véritable par la mise en place d’incitations financières aux projets réellement durables.

- Impliquer la communauté dans le processus de décision architecturale pour faire entendre la voix citoyenne.

Ces éléments contribuent à construire un avenir où l’architecture ne serait pas un simple enjeu commercial, mais constituerait un réel levier pour la protection de nos ressources naturelles.

Surmonter les défis du greenwashing : des outils pour agir

Face à une réalité aussi complexe que celle présentée par le greenwashing, il convient d’armer les consommateurs et les professionnels d’outils pour contrer cette dérive. L’éducation et la sensibilisation sont axées sur plusieurs dimensions :

Les organisations non gouvernementales et les comités de surveillance jouent un rôle essentiel dans l’identification et le décryptage des stratégies de greenwashing. En diffusant des informations fiables, ils permettent de rétablir la vérité dans l’écosystème architectural. Des guides pratiques, comme ceux proposés par Construction21, existent pour aider les consommateurs à détecter des éléments trompeurs.

Les principes de protection contre le greenwashing

Afin d’éduquer le public, un partage des meilleurs pratiques peut s’avérer prometteur :

- Identifier les certifications et labels réputés pour leur robustesse.

- Exiger des preuves tangibles concernant les initiatives écologiques d’un projet.

- Comparer les engagements à long terme plutôt que de se focaliser sur les actions ponctuelles.

- Assurer une lecture critique et informée des publicités et des claims d’entreprises.

Il est indéniable que les consommateurs sont de plus en plus avertis. Cette évolution offre l’opportunité de redéfinir le rapport entre le greenwashing et les initiatives authentiquement écologiques. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’architecture responsable, un acteur clé de la réduction de notre empreinte carbone.

La régulation et le cadre législatif face au greenwashing

La régulation constitue une réponse indispensable à la prolifération des pratiques de greenwashing. Des réglementations en matière de communication environnementale sont mises en œuvre pour garantir que les messages véhiculés par les entreprises soient véridiques et vérifiables. Des structures comme Valet Forêt promeuvent cette vision, en luttant contre les abus dans les messages commercialement engagés.

La voie vers une architecture responsable passe, ainsi, par l’instauration de normes claires qui transcendent les simples labels et certifications. La transparence des pratiques et des résultats doit devenir la norme.

Ces différents niveaux de régulation doivent également s’accompagner d’une volonté politique forte, capable de tirer la discussion vers les objectifs de durabilité globale.

Vers un avenir responsable

Pour contrer les dérives du greenwashing, il est essentiel que l’ensemble des acteurs du secteur architectural se mobilisent ensemble. La coexistence d’initiatives, de réglementations et d’une prise de conscience citoyenne est nécessaire pour faire évoluer le paysage de l’architecture durable.

Au final, la question du greenwashing face à l’architecture demeure au cœur des débats contemporains. Elle appelle à une vigilance accrue et à une implication renouvelée de la société. Cet enjeu se doit d’être abordé avec un souci constant de vérité et d’intégrité.