Dominique Méda : comprendre les raisons derrière la montée de la haine envers l’écologie en Europe et au-delà

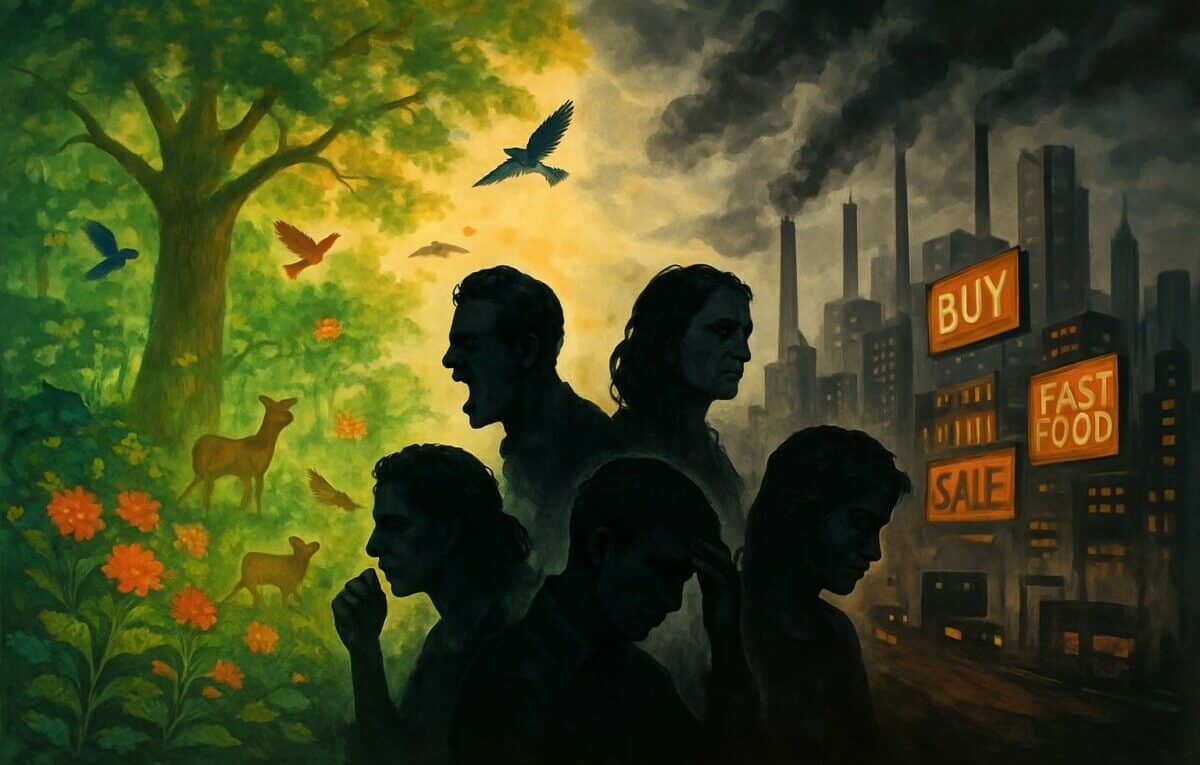

La problématique écologique prend une ampleur sans précédent en Europe et à l’échelle mondiale. À l’intersection des préoccupations sociales, économiques et environnementales, la figure de Dominique Méda s’illustre comme une protagoniste incontournable. Sa réflexion sur les tensions entourant l’écologie et la montée de sentiments hostiles à cette cause témoignent d’un tableau complexe où se mêlent idéaux environnementaux et enjeux politiques. À une époque où les crises climatiques s’intensifient, il est crucial de se questionner sur les origines de cette hostilité envers l’écologie, notamment au sein des courants politiques qui émergent actuellement.

Les racines de la haine envers l’écologie : une analyse critique

La montée de la haine envers l’écologie ne peut être dissociée de l’évolution des dynamiques politiques et sociales en Europe. Pour saisir cette montée des tensions, il est essentiel d’explorer les facteurs qui nourrissent un climat hostile à l’écologie. La sociologue Dominique Méda souligne un paradoxe : alors que les mouvements écologiques comme Fridays for Future rassemblent des millions de voix pour défendre la planète, des partis politiques historiques, traditionnellement peu enclins à revendiquer des thématiques environnementales, adoptent désormais des discours anti-écologiques.

Parmi les principaux facteurs explicatifs de cette évolution, on peut identifier :

- La crise économique : La précarité engendrée par des politiques néolibérales a creusé un fossé entre les aspirations écologiques et les besoins immédiats des populations.

- La désinformation : Un discours qui simplifie à l’extrême les enjeux environnementaux en les associant à des taxes et contraintes accable les efforts de sensibilisation.

- La polarisation politique : L’émergence de mouvements populistes sur tout le continent, exploitant la peur du changement, alimente le ressentiment contre les idéologies écologiques.

Dans ce contexte, des partis comme Les Républicains en France, avec leur proposition de moratoire sur les énergies renouvelables, illustrent bien cette tendance. En effet, cet amendement a été voté au moment où l’urgence climatique se fait ressentir avec une intensité croissante. Ce décalage temporel souligne un glissement idéologique : comment des partis, censés porter l’intérêt général, peuvent-ils en arriver à de telles contradictions ? Les craintes vis-à-vis de la transition écologique, alimentées par des événements socio-économiques, encouragent une réaction de rejet de l’écologie.

Les rôles contradictoires des partis politiques

Les acteurs politiques jouent un rôle croissant dans la neutralisation des messages environnementaux. Prendre, par exemple, l’attitude du Rassemblement National qui, sous un vernis de respectabilité, se déclare « anti-écologie punitive » tout en prônant des valeurs qui vont à l’encontre des objectifs à long terme pour la planète. Avec leur discours axé sur le localisme et la critique des normes imposées par l’Union européenne, ils parviennent à capter une partie de la population en se présentant comme les protecteurs du patrimoine. Pourtant, ce type de positionnement suscite des interrogations profondes sur la manière dont la politique peut déformer les vérités scientifiques.

Par ailleurs, cette opposition à l’écologie ne se limite pas à des partis extrêmes. Même des formations plus centrées ont, à différents moments, voulu suivre la tendance, se distanciant conscientiellement du mouvement écologique pour se ranger du côté des préoccupations immédiates des citoyens. La colère face à la hausse des prix de l’énergie ou les préoccupations des agriculteurs deviennent alors des leviers politiques pour pousser une rhétorique anti-écologique.

Le changement climatique et ses conséquences sociales

Il est impératif de comprendre le lien indissociable entre les enjeux climatiques et les réalités sociales. Les crises climatiques, qui affectent de plus en plus de régions et de secteurs, engendrent des répercussions sur les conditions de vie des citoyens, ce qui peut renforcer les sentiments de frustration et d’animosité. Les mouvements comme Greenpeace ou WWF tentent de sensibiliser sur l’impact du changement climatique, mais la réponse politique reste bien souvent en-deçà des urgences. Les témoignages d’agriculteurs en détresse, les augmentations de prix alimentaires, sont autant de facteurs qui convoltent à créer une fracture entre la volonté de protection de l’environnement et la nécessité de survie économique.

Cette stratégie de communication s’articule autour de plusieurs idées reçues, qui alimentent la défiance vis-à-vis de l’écologie :

- La croissance économique contre l’environnement : L’idée que ces deux notions seraient antagoniques, alors que de nombreuses solutions de durabilité permettent de concilier les deux.

- Les énergies renouvelables comme menace : Un discours qui présente l’éolien ou le solaire comme nuisibles, voire une atteinte au cadre de vie, amplifié par des représentants politiques.

- La lutte écologique comme élitiste : Les mouvements tels qu’Alternatiba ou EcoMaires tentent de démocratiser les enjeux, mais souffrent d’un manque de représentativité.

Il est vital d’adopter une approche de justice sociale en intégrant les défis environnementaux. Par exemple, les projets menés par Terres de liens tentent d’établir des alternatives économiques qui se basent sur l’écologie. Cependant, ces initiatives doivent être soutenues par des politiques publiques pour garantir une transition équitable et solidaire.

| Catégorie | Impact sur l’écologie | Solutions proposées |

|---|---|---|

| Énergies renouvelables | Réduction de la dépendance aux énergies fossiles | Subventions, éducation des citoyens |

| Agroécologie | Préservation de la biodiversité | Incentives sur la pratique agricole durable |

| Mobilité durable | Diminution des émissions de CO2 | Développement des infrastructures cyclables |

Une répercussion sur le paysage politique européen

La dynamique de rejet envers l’écologie ne se limite pas à la France. À l’échelle européenne, le phénomène s’intensifie. Les valeurs et discours partagés par des partis unis dans une même vision du monde commencent à infiltrer les institutions européennes, créant un véritable schisme. La sociologue Dominique Méda rappelle que les élections récentes ont démontré un glissement vers une méfiance institutionnelle envers les objectifs climatiques portés par des organisations comme Oxfam ou Les Amis de la Terre.

La fragmentation politique accentue ce phénomène. Dans ce contexte, les partis se radicalisent pour attirer les électeurs en quête d’identité. Ce phénomène est exacerbé par une nécessité de se positionner en contradiction avec un discours mainstream jugé déconnecté des réalités quotidiennes. Parmi les preuves de cette mutation, nous pouvons citer :

- Les élections italiennes : où des partis extrêmes exploitent les peurs sociales pour conquérir des voix en promettant un retour à un nationalisme économique.

- Les européennes de 2024 : Des partis populistes, même ceux traditionnellement moins impliqués, prennent le pouvoir en se positionnant contre les normes écologiques.

- Mobilisations diverses : Les mouvements de protestation, dont certains inspirés par Fridays for Future, deviennent des réponses aux dérives accusées des gouvernements.

Le rôle des mouvements sociaux dans la réconciliation écologique

Face à cette montée des tensions, des initiatives citoyennes émergent pour réconcilier les enjeux environnementaux avec les préoccupations sociales. Des organisations comme La REcyclerie s’efforcent de créer des espaces de débats et de rencontres autour des solutions à apporter face à la crise. En redynamisant le lien entre les citoyens, ces mouvements contribuent à apaiser le climat de défiance généralisé. Toutefois, ils doivent s’accompagner d’une volonté politique pour intégrer les préoccupations de manière systémique.

Ces propositions citoyennes ne sont pas isolées mais doivent souvent faire face à des obstacles renforcés par la résistance des institutions. Voici quelques actions clés que l’on pourrait envisager :

- Sensibilisation : Campagnes d’information sur les impacts de l’écologie au sein des collectivités.

- Collaboration : Mobiliser les acteurs économiques et politiques sur des projets communs.

- Éducation : Créer de nouveaux parcours éducatifs axés sur l’écologie, en lien avec des ONG locales.

| Mouvement Social | Action principale | Impact attendu |

|---|---|---|

| Fridays for Future | Manifestations pour le climat | Mobilisation des jeunes autour de l’urgence climatique |

| Alternatiba | Actions locales pour la transition | Renforcement des initiatives citoyennes à l’échelle territoriale |

| Les Amis de la Terre | Campagnes de sensibilisation | Accroître la compréhension des enjeux environnementaux |