Débat budgétaire sous pression temporelle : quand l’écologie passe au second plan – Les clés de l’info du vendredi 14 novembre

Budget 2025 : enjeux écologiques relégués face à l’urgence budgétaire

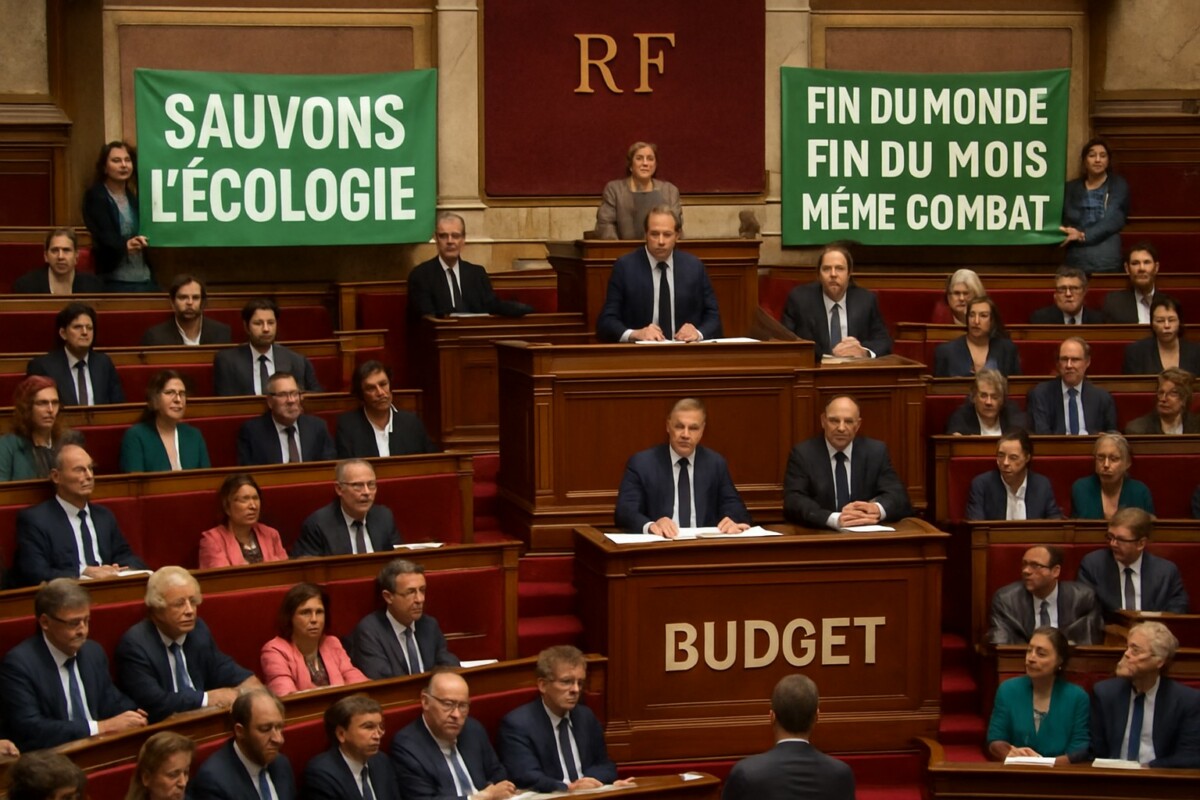

Le débat sur le budget 2025 se déroule dans un contexte où les finances publiques sont plus que jamais sous pression. Cela s’est traduit par des choix budgétaires qui viennent fragiliser la transition écologique, un enjeu pourtant fondamental à l’heure où les urgences climatiques ne cessent de croître. Les discussions au sein de l’Assemblée nationale s’avèrent longues et difficiles, les partis politiques peinant à trouver un consensus sur le financement des initiatives écologiques, pourtant vitales pour l’avenir de notre planète. Avec le compte à rebours engagé pour l’approbation du budget d’ici la fin de l’année, la tension est palpable.

Le ministre en charge des relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a récemment signalé que l’Assemblée ne siègerait pas durant le week-end en raison de la fatigue des députés. Cette stratégie de gestion du temps semble révélatrice d’une pression temporelle qui pèse lourdement sur les débats. Dans ce cadre, la question de l’écologie est inexorablement mise de côté, tout comme la nécessité de financer adéquatement des programmes de transition énergétique.

Les politiques environnementales sont souvent perçues comme des contraintes, voire des luxes, aux yeux des responsables politiques face à la nécessité de réduire le déficit de l’État. Cependant, il est important de rappeler que négliger l’écologie pourrait avoir des conséquences catastrophiques à long terme, tant sur le plan environnemental qu’économique.

Les choix budgétaires qui impactent l’écologie

Il est indéniable que les choix budgétaires effectués pour 2025 posent de nombreux problèmes. Dans un effort pour équilibrer les comptes publics, le gouvernement envisage de sacrifier des centaines de millions d’euros dans le secteur écologique. Cela pourrait signifier moins de financements pour des initiatives cruciales telles que la transition vers les énergies renouvelables, le développement des infrastructures écologiques, mais aussi la recherche et l’innovation dans le domaine de l’environnement.

Parmi les mesures envisagées, plusieurs coupes dans les crédits alloués à la mission écologie sont prévues, avec une réduction qui s’élèverait à près de 2 milliards d’euros par rapport à 2024. Ces coupes sont alarmantes pour les défenseurs de l’environnement, qui prévoient que ces décisions pourraient compromettre toute avancée vers un futur durable.

- Coupes budgétaires drastiques touchant directement les programmes environnementaux.

- Perturbation des projets de développement durable en cours.

- Impacts négatifs sur les politiques de transition énergétique.

Une crise de légitimité pour l’écologie

Le débat actuel sur le budget illustre la crise de légitimité que rencontre l’écologie en tant que priorité politique. Alors que les chiffres des dégâts causés par le changement climatique montent en flèche, le secteur environnemental semble souffrir d’un manque d’attention dans les discussions budgétaires. Au milieu de la cacophonie parlementaire, les enjeux environnementaux s’éclipsent souvent au profit de mesures visant à réduire les charges de l’État.

La question se pose également : comment convaincre les électeurs et les décideurs que l’écologie doit figurer en tête de liste des priorités budgétaires ? Les responsables politiques doivent s’efforcer de démontrer que les investissements dans la transition écologique ne sont pas seulement des dépenses, mais qu’ils sont aussi des gisements d’opportunités économiques, avec des retombées bénéfiques bien plus larges à terme.

Pressions politiques et écologie : un mariage difficile

Les tensions entre différentes factions politiques au sein de l’Assemblée rendent le débat encore plus chaotique. Il est essentiel de comprendre que la situation actuelle n’est pas seulement une question de finances, mais également d’arrière-plan politique. Les pressions exercées par des partis comme le Rassemblement National, qui critiquent les investissements dans ce qu’ils perçoivent comme des dépenses « vertes » superflues, compliquent davantage la situation. Ce climat conflictuel limite la capacité du gouvernement à mettre en avant des politiques qui pourraient réellement bénéficier à l’environnement.

En effet, face à cette pression, le gouvernement pourrait se voir contraint d’adopter une approche à court terme, en sacrifiant des objectifs environnementaux au profit d’un équilibre financier immédiat. Cette vision est dangereuse car elle tend à ignorer les conséquences à long terme d’une inaction sur le plan écologique.

| Partis politiques | Position sur les budgets écologiques | Effectifs au parlement |

|---|---|---|

| Rassemblement National | Généralement opposé aux dépenses vertes | 89 |

| La France Insoumise | Pour des budgets ambitieux pour l’écologie | 17 |

| Les Républicains | Position neutre, dépendant des priorités | 104 |

| Parti Socialiste | Pour le renforcement des budgets écologiques | 30 |

Risques de court-termisme face aux urgences climatiques

Les décisions à court terme prises dans le cadre du budget 2025 ont aussi un impact non négligeable sur les stratégies à long terme en matière d’écologie. En réduisant les financements dans des secteurs clés pour l’environnement, on court le risque d’améliorer la situation budgétaire à court terme tout en aggravant la crise climatique à long terme. Les politiques doivent donc s’appliquer à équilibrer à la fois les urgences économiques et environnementales.

Il est crucial de réfléchir à la manière dont le gouvernement pourrait lever des fonds pour soutenir la transition écologique, car la dégradation de l’environnement engendre in fine des coûts encore plus lourds pour l’État. Cela inclut des dépenses pour la santé publique, la gestion des catastrophes naturelles et même la perte de biodiversité, qui ne peut pas être quantifiée simplement en termes économiques.

Relancer la planification écologique : un défi nécessaire

Face à cette situation de crise, le nouveau ministre de la Transition écologique doit défendre une vision long terme : celle d’une planification écologique renforcée. Ce défi est d’autant plus ambitieux que le climat politique actuel limite les marges de manœuvre financières et incite à des compromis délicats. La nécessité d’un dialogue constructif entre les différents acteurs est alors primordiale pour trouver des alternatives viables pour le financement des initiatives écologiques.

La mise en place d’une planification écologique requiert également de revoir la fiscalité existante. Plutôt que de considérer les investissements écologiques comme des coûts, il serait judicieux de les voir comme des investissements impératifs pour l’avenir. Dans ce sens, orienter les taxes vers la protection de l’environnement pourrait contribuer à un meilleur équilibre entre les exigences économiques et écologiques. Cela pourrait passer par des mesures telles que le renforcement des taxes sur les énergies fossiles, tout en soutenant les initiatives de transition énergétique.

Mobilisation citoyenne et initiatives locales

Dans ce contexte de pression budgétaire, la mobilisation citoyenne joue un rôle déterminant dans le maintien de l’attention sur les questions écologiques. Les initiatives locales, souvent plus flexibles et réactives, peuvent pallier l’inaction du gouvernement central. Des projets de commune écoresponsable, des associatifs et autres acteurs de terrain montrent que l’espoir d’une transition écologique reste vivant, malgré les obstacles institutionnels.

- Création de jardins partagés et de fermes urbaines.

- Événements citoyens autour des enjeux environnementaux.

- Mouvement croissant pour des choix de consommation durables.

Ces mobilisations prouvent que même face à une politique considérée comme hostile à l’écologie, des solutions émergent. L’enjeu est d’amplifier ces voix et de traduire ces initiatives en réels changements politiques. L’avenir de l’écologie passe incontestablement par une volonté collective de réformer les priorités budgétaires, afin de préserver notre environnement pour les générations futures.